温州市城市交通规划

时间:2009-06-23 来源:城市交通网 作者:

一、总体发展概况

温州市为一座历史文化名城,是浙江省重要的沿海工贸港口城市和浙南地区经济、文化、交通中心,是全国首批14个沿海开放城市之一。温州市域三面环山,东部向东海开口,总体构成了三面高、东面低,逐级递降向海围合的陆域地形。全市包括鹿城区、龙湾区、瑞安市、乐清市、洞头县、永嘉县、平阳县、苍南县、泰顺县,1996年底全市总用地面积11784平方公里,总人口705万人,市区用地面积489.46平方公里。

本次城市交通规划范围包括鹿城区全部,龙湾区大部,瓯海区景山街道、新桥镇、永中镇、海滨镇全部、永兴镇、梧埏镇、三垟乡部分,永嘉县瓯北镇沿瓯江部分,乐清市七里港镇、磐石镇、黄华镇、北白象镇部分,面积为209平方公里。

二、交通规划总体构思

1.规划目标

规划的道路网络需要在数量和空间结构上进一步加强和完善结构布局。加强城市各片区间和瓯江两岸城区的交通联系,注重快速路的建设和支路网的完善,加强城市道路交通与对外交通场站设施间的衔接,强化温州市的区域交通枢纽的地位;并以道路建设带动城市建设,适当提高城市道路网密度,疏解市中心区交通,整理改善老城区的道路网,同时兼顾传统特色保护;研究城市轨道交通的可行性。

2.发展战略构架

温州市交通规划的目的是促进温州市以及周边地区的社会经济发展,有利于温州老城区、行政中心区、知识园区等各分区功能的实现。与城市综合运输相适应,促进城市综合运输体系的形成。必须从城市发展战略高度上,从政策、体制、资金、建设、经营、服务等各个环节对城市综合交通体系建设给予保障。减少温州市的环境污染,走可持续发展的道路。同时,交通规划也考虑实事求是,量力而行,在注重经济效益的同时注重社会效益。在满足市内居民出行需求的同时,方便流动人口的出行。通过近期建设与远期发展相结合,土地开发与交通建设相结合等方式,促进温州市社会经济和城市建设的目标早日实现。

充分利用新建的交通网络,进一步拉开城市骨架,形成多心化的城市格局。优先发展行政中心区,促进城区往东发展。发展知识园区,促进以三中心鼎立为核心的城市格局的全面形成。发展对外交通网络和设施,促进城市外延式发展。以快速的道路交通系统,带动土地的开发,促进城区和地区经济繁荣发展。发展高效率的交通方式,促进城市内涵式发展。加强交通管理,充分发挥城市综合交通网络和设施的潜力。

三、现状交通特征及存在问题

1.居民出行特征

温州市曾于87年、95年及96年进行过三次居民出行调查。为了分析温州市居民出行特征演变的趋势及原因,本次城市交通规划在规划区域内作了补充(200户)调查。

温州市为一座历史文化名城,是浙江省重要的沿海工贸港口城市和浙南地区经济、文化、交通中心,是全国首批14个沿海开放城市之一。温州市域三面环山,东部向东海开口,总体构成了三面高、东面低,逐级递降向海围合的陆域地形。全市包括鹿城区、龙湾区、瑞安市、乐清市、洞头县、永嘉县、平阳县、苍南县、泰顺县,1996年底全市总用地面积11784平方公里,总人口705万人,市区用地面积489.46平方公里。

本次城市交通规划范围包括鹿城区全部,龙湾区大部,瓯海区景山街道、新桥镇、永中镇、海滨镇全部、永兴镇、梧埏镇、三垟乡部分,永嘉县瓯北镇沿瓯江部分,乐清市七里港镇、磐石镇、黄华镇、北白象镇部分,面积为209平方公里。

二、交通规划总体构思

1.规划目标

规划的道路网络需要在数量和空间结构上进一步加强和完善结构布局。加强城市各片区间和瓯江两岸城区的交通联系,注重快速路的建设和支路网的完善,加强城市道路交通与对外交通场站设施间的衔接,强化温州市的区域交通枢纽的地位;并以道路建设带动城市建设,适当提高城市道路网密度,疏解市中心区交通,整理改善老城区的道路网,同时兼顾传统特色保护;研究城市轨道交通的可行性。

2.发展战略构架

温州市交通规划的目的是促进温州市以及周边地区的社会经济发展,有利于温州老城区、行政中心区、知识园区等各分区功能的实现。与城市综合运输相适应,促进城市综合运输体系的形成。必须从城市发展战略高度上,从政策、体制、资金、建设、经营、服务等各个环节对城市综合交通体系建设给予保障。减少温州市的环境污染,走可持续发展的道路。同时,交通规划也考虑实事求是,量力而行,在注重经济效益的同时注重社会效益。在满足市内居民出行需求的同时,方便流动人口的出行。通过近期建设与远期发展相结合,土地开发与交通建设相结合等方式,促进温州市社会经济和城市建设的目标早日实现。

充分利用新建的交通网络,进一步拉开城市骨架,形成多心化的城市格局。优先发展行政中心区,促进城区往东发展。发展知识园区,促进以三中心鼎立为核心的城市格局的全面形成。发展对外交通网络和设施,促进城市外延式发展。以快速的道路交通系统,带动土地的开发,促进城区和地区经济繁荣发展。发展高效率的交通方式,促进城市内涵式发展。加强交通管理,充分发挥城市综合交通网络和设施的潜力。

三、现状交通特征及存在问题

1.居民出行特征

温州市曾于87年、95年及96年进行过三次居民出行调查。为了分析温州市居民出行特征演变的趋势及原因,本次城市交通规划在规划区域内作了补充(200户)调查。

出行个人属性:居民人均日出行次数呈上升变化趋势且大于国内其它城市,由96年的2.78次/人增加到99年的3.14次/人。按出行者计,为3.47次/人。

出行目的构成:主要是上班和上学,占36.2%。其次是生活出行、业务及购物,与96年相比没有很大变化,只是上班目的略有降低,上学目的有所上升。

出行交通方式:主要是步行、骑自行车、助动车及摩托车和乘坐公共汽车。与历史年份相比,温州市居民的公交出行比例有了很大提高,已由96年的4.4%增加到目前的9.0%。

表1 温州市居民出行方式比例

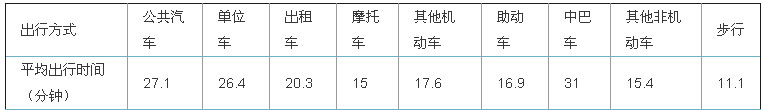

居民出行量:呈近多(时耗短)远少(时耗长)分布,在40分钟以后有明显的下降趋势。并且,在居民出行总量中,超过90%的居民出行时间在30分钟内。如下表:

表2 温州市居民不同出行方式的平均出行时间

居民出行时辰分布:曲线呈明显的双峰形,早高峰集中在7:00-8:00,晚高峰集中在17:00-18:00,早、晚客流高峰小时系数分别为16.1%、14.7%。午前及午后有两个出行低峰表明温州市不少居民中午回家吃饭、休息。

居民出行时耗:大部分在30分钟内,随着时耗的增加,各种交通方式比例均有较大幅度的减少,而公共汽车比例在出行时耗30分钟内逐渐升高。

2.居民意愿

居民骑自行车比较集中的原因是上班(上学)准时和生活上方便,分别占30%以上;外围区居民对公交服务不便较为敏感。抱怨最多的是自行车被盗,其次较为普遍的是气候影响和汽车多。对发展摩托车的态度,大部分温州市居民持适当控制态度,与96年调查相比,非常赞成发展摩托车的居民在减少。超过50%的温州居民赞成发展小公交,尤以核心区为甚,高达72.4%,反映出温州居民开始认识到摩托车、助动车出行带来的负面效应,并开始对发展公交充满信心。但中间区持反对态度的居民较多。外围区居民乘出租车的比例高于核心区和中间区。外围区居民乘出租车的主要原因为生活方便,其次为乘公交车不便和省时。温州市居民购买交通工具的意向与96年调查相比,购买主体已由自行车转向摩托车。另外,打算购置小汽车的家庭比例基本保持稳定,这表明小汽车进入普通居民家庭还需一段时间。

3.道路流量分布特征

道路断面流量调查

本次交通规划共调查了102个路段,统计了不同类型的机动车、非机动车在6:30-20:30时段内的流量。将各种流量折算成当量流量,货车占全市机动车当量流量的32.8%,出租车占32.7%,单位以及私人小汽车占16.6%,摩托车占16.1%,大中客车占1.7%。以个体数量计,出租车数量最多,货车次之,摩托车居第三,其次是单位及私人小汽车,再次是大中客车。

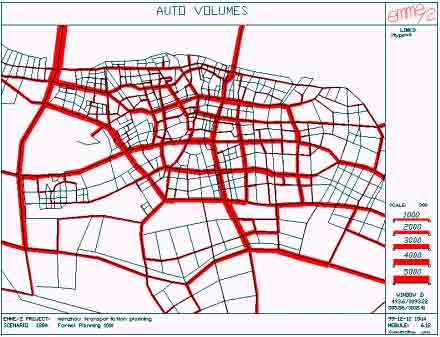

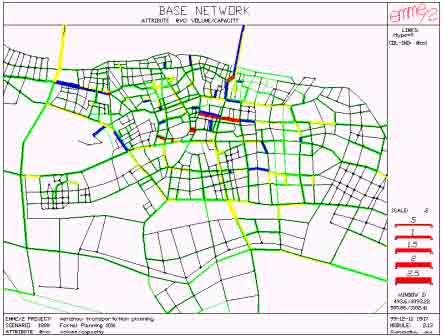

温州市的机动车流量时辰分布较均匀。相对而言,非机动车流量随着时间的变化有明显的峰值,早高峰7:00-8:00,晚高峰17:00-18:00。高峰时段内,黎明路东西段、人民路、雪山路、马鞍池路、城南大道、过境路、飞霞南路北段断面机动车流量较大,在1000辆/小时以上,过境路达到1500辆/小时以上;雪山路、马鞍池路的方向不均匀较明显。

交叉口流量调查

本次交通规划共观测了十八个交叉口,采用固定录像机拍摄交叉口车流后进行分析整理而得不同方向通过量。

A、交叉口通行量在3000 PCU/h以上的有过境路立体交叉口;南站交叉口;十里亭交叉口;学院路交叉口;飞霞路、城南大道交叉口;丽田环形交叉口;车站大道黎明路环形交叉口;

B、交叉口单向流量比较明显的有:飞霞路城南大道交叉口、民航路、黎明路交叉口、半腰桥交叉口。

C、在十字交叉口中,当多个方向的左转车辆与对向直行车辆的冲突较大,应该采取开辟专用左转车道、加强信号灯控制管理等措施。冲突量在600 PCU/h 以上的有:南站交叉口、飞霞路、城南大道交叉口、马鞍池交叉口、十里亭交叉口,但由于交叉口进口道单向直行车道多于一条,故基本上车辆能在一个信号周期内通过。存在问题的交叉口为:半腰桥交叉口、小南门交叉口。

4.城市道路网现状

温州城市建成区面积为209平方公里,市区人口为115.28万人,城市道路长度为658.49公里(中心城区道路长度为156公里),道路面积率4.85%,快速路、主次干路和支路的密度分别为0.16、0.72、2.74公里/平方公里,人均道路面积为7.91平方米。

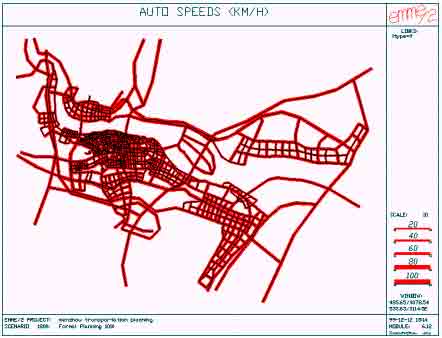

中心区道路网已基本饱和,道路高负荷度状况向南、向东拓展趋势明显,道路供需矛盾十分突出。总体道路网密度偏低,旧城区路网等级结构不合理,主、次、支路不成系统,骨架道路往往难以胜任应有的"通"、"快"、"畅"交通功能。

路网布局结构存在明显缺陷,制约城市用地发展。经济与社会发展使城市用地不断扩展,同时各区之间的交通联系更为密切,温州城区沿瓯江呈带形发展,重心向南和东部转移,方格网道路布局形态中,主干道(包括过江通道)两侧缺乏独立成系统的次一级辅助路网,内部"丁"字路口多,层叠连接产生路网上汇集交通的"蜂腰"(如环城东路-飞霞路-牛山北路直至十里亭的南北向道路,以及机场路茅竹岭段体现得较明显),对用地发展产生不利影响。道路功能不明确,非机动车及行人对机动车干扰严重,温州市现状道路还存在着人行道普遍偏窄现象,并未很好遵循城市交通可持续发展的以人为本原则。

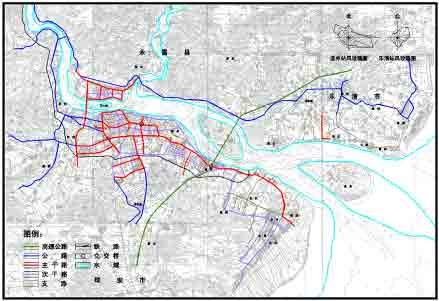

图1 温州市城市道路网现状图

5.城市出入口交通

为掌握温州市出入口交通特性,选择了双屿、温州二桥及南白象三个出入口进行交通调查。南白象出入口货车所占比例最高,其它两出入口客货车则平分秋色,双屿出入口客货车各种车型所占比例较均匀,温州二桥出入口小客车所占比例较高(占36.2%),南白象出入口大货车所占比例很高(占40%)。双屿与温州二桥的进口交通主要来源于温州市域,约占80%,而南白象出入口来自浙江省域、邻省及其它省市的车辆较多。双屿与温州二桥的出口车辆去向主要是温州市域,约占70-90%,而南白象出入口车辆去向为浙江省域、邻省及其它省市的车辆相对较多。

6.公共交通现状分析

1998年温州市公交年客运总量:公共汽车11964万人次, 小公共汽车4987万人次),日均客运量:公共汽车32.78万人次,小公共汽车13.66万人次)。与十年前相比,公交年客运量翻了4倍,创造了国内城市公交发展的奇迹。

客流方向调查表明:城区至城区的客流占48.9%;城区至城郊的客流占29.4%;城郊至城郊的客流占21.7%。城区线路中,有4条为环线与其他城区线路和城郊线路形成"井"字环形放射线格局。城区行驶的线路中,大部分是小公共汽车线路,起到了集散客流、加密班次和增加吸引力的作用。温州城区线路的长度都在10公里左右,城郊线都在40公里左右,需要在近郊新辟一批换乘枢纽站,以便由此向山区发车,逐步带动边缘地区的经济发展。

7.道路停车

停车时耗分布:机动车路边占道停车时耗集中在半小时内,但机动车公共停车场停车时耗分布则较均匀。对于单位内(或家里)停车,可能因来访单位机动车平均停车时间相对较短,集中在30分钟内。非机动车占道停车时间一般在1小时之内。如非机动车在单位内(或家里)的停车时间集中在3~4小时。

停车场地与车辆停放之间的关系:单位内部(或家里)及公共停车场主要停放的是自行车、助动车及摩托车,尽管小汽车及其它客货车在停车总量中所占比例不高,但因其单车停车面积较大,所以这些车辆的停车矛盾不容忽视。

四、城市交通规划及实施要点

1.城市道路网布局

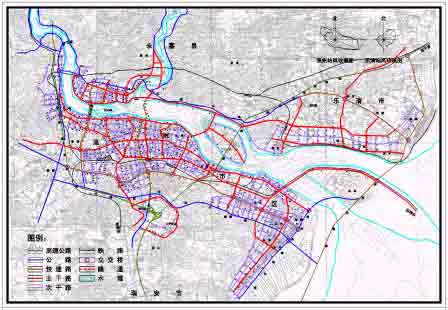

温州市道路网结构由外围公路和各级道路形成"二横四纵快速路,主次干路成棋盘,支路形成致密网"的路网结构。快速路和高速公路是贯穿各个片区的内外交通的骨架,而主干路、次干路网则是承担交通流集散功能的网状体系。

高速公路及干线公路

温州市的高速公路由金丽温高等级公路、沿海高等级公路以及沿温州东部海岸经温州机场和灵昆岛的瑞乐高等级公路(暂名)组成;干线公路以温州市城区为中心,呈放射状联系温州市域各县市以及周围地市,要求2小时到达。对市域边沿的山区城市,规划用直升飞机进行快速联系。

快速路

温州市的快速路结构为"二横四纵"。"二横"是指东西向的江北的北过境公路和江南的瓯海大道,"四纵"是指南北向的瓯江三桥路、南塘大道、沿海高等级公路和沿海快速路,由此组成温州市的快速路系统。

主干路

温州市主干路共44条,主要呈"二十三横二十一纵"的布局形式。在老城区有些主干路由于历史原因造成道路较窄,拓宽难度较大,但还按主干路考虑,实施时要求在断面设计上作适当调整,并运用交通管理手段来达到其主干路功能。

次干路

次干路网较密,主要为组团内交通服务,是公交车行驶的主要道路,可汇集非机动车流和人流,次干路两侧可设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的出入口、机动车和非机动车的停车场。

支路

支路是温州市道路系统的重要组成部分,主要承担短距离交通,相当于居住区级道路,支路应避免长距离的机动车交通穿越,但要方便公交车驶入,合理分布公交线路和站点,缩短乘客步行到公交站点的距离,支路承担非机动车和进出街坊的机动车通行,允许停放机动车和非机动车。温州市城区主要的支路网规划集中在老城区路网的改善,新城区支路的开辟主要在下一层次的规划中落实。

货运干道

由于货运交通对城市交通的影响较大,因此货运道路主要利用交通性主干路,应尽量减少对城市生活的干扰。结合温州市的主要货物流通中心,其货运干道系统由北过境公路、南过境公路、瓯江三桥路、过境路、疏港路、温瑞路、柳黄路、永洞路、金丽温高等级公路、沿海高等级公路、沿海快速路等组成。城市快速路和部分主干路亦要承担部分货运功能。

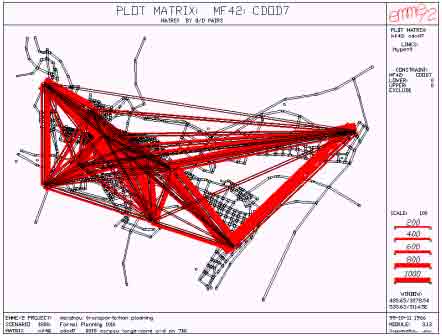

图2 温州市上班高峰预测交通大区O-D图

图3 温州市上班高峰预测机动车路段车速图

图4 温州市上班高峰预测路段流量图

图5 温州市预测机动车路段饱和度图

图6 温州市城市道路网规划图(1:40000)

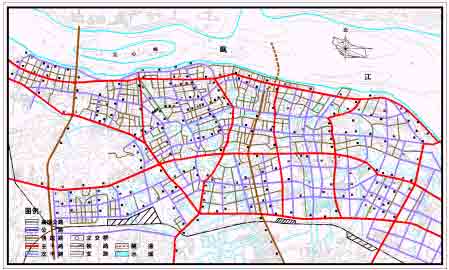

2.中心区道路整治

温州市老城区道路由于漫长的形成过程,功能较为混乱,路幅狭窄,且饮填河作路,使丁字路口居多,需按照城市道路系统规划格局逐步加以调整改建。中心区道路整治要充分考虑原有道路网的骨架,对有历史文化价值的道路和街区要加以保护;理顺现有道路功能,合理组织机动车与非机动车交通,适当组织单向交通;结合老城区商业设施的布局,设立步行道0路系统;对原有狭窄道路有重点堤打通瓶颈路段、拓宽取直,改善道路线形与断面形式。

图7 温州市城市中心区道路网规划图

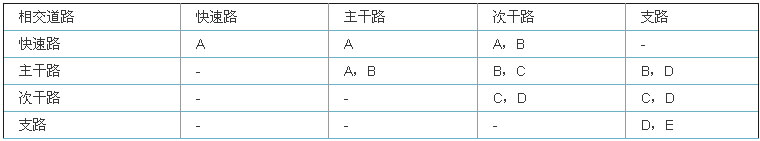

3.交叉口

交叉口是决定城市道路网通行能力的关键,交叉口通行能力必须与路段通行能力相匹配,不然将制约整个道路网的通行能力。

根据城市道路网的功能和等级划分,城市交叉口形式以展宽式平面交叉口为主,参照规范如下:

表3 温州市城市交叉口选型

注:A--立体交叉口;

B--展宽式信号灯管理平面交叉口;

C--平面环形交叉口;

D--信号灯管理平面交叉口;E--不设信号灯的平面交叉口

在规划主干路交叉口时,交叉口用地应满足A和B的要求。在B能够解决问题时就不要用A。A只是作为最后的选择。

在平面交叉口交通控制和管理上,机动车交通优先次序是主干路、次干路,最后才是支路。在遇到较多灯控平面交叉口时,首先应展宽主干路交叉口,实现主干路上绿波交通:即主干路机动车驶过第一个绿灯,并按规定的车速行驶,在以后的交叉口上都能遇到绿灯信号。交叉口增加进口道的车道数,目的是提高交叉口的通行能力,使它与路段的通行能力相匹配,发挥道路网的效能。

自行车道系统应由单独设置的自行车专用路、城市干路两侧的自行车道、城市支路和居住区内的道路共同组成的连续自行车交通网络。自行车道系统的规划设计应贯彻自行车和机动车分流的原则,分流方式根据路网特点,灵活处理,不能强求统一模式。道路等级越高,安全隔离应越彻底,以保障主要道路的交通高效率和交通安全。自行车出行范围应基本上控制在组团内部或相邻组团间,减少自行车长距离低效出行,自行车道路应与具有存车换乘设施的公共交通站点衔接方便,并在站点附近设自行车停车场。

自行车道路根据服务范围及其所承担的自行车流量的大小,可分为干路和支路。自行车干路网密度为1.5-2公里/平方公里,设计车速采用20公里/小时,自行车干路单向宽度应不小于4.5米,设计中应充分考虑骑车者对安全、照明、绿化等交通环境的要求。

自行车干路与城市主干路相交,可采用简易分离式立交,当与主干路上附近交叉口距离较小,用地难以处理时,也可采用信号灯控制。城市主干路机非干扰严重的交叉口,应加强自行车道与机动车道的隔离,原则上禁止自行车左转与直行,只允许右转,使自行车直行、左转流绕行,从附近的自行车道路通过,以基本实现主干路交叉口的机非分流。

老城区由于历史原因,街巷密度较高。结合旧城改造,可规划建设自行车专用道和以自行车为主的支路,逐步提高自行车道路的服务水平。在自行车道路的近远期建设中,由于自行车交通仍然占很大比重,因此需留有充分的自行车道的宽度和面积。远期自行车出行减少,可考虑将自行车道逐步改为机动车道、公交专用道或步行道。

4.步行系统

温州市城市步行系统的规划目标是在市区范围内建立一个综合、安全、方便的行人交通网络,满足行人通行、集散、游憩的需求,这是现代文明城市的重要标志。将人行道、人行横道、商业步行街、城市滨江步行道以及居住区的步行系统、城市广场等紧密结合,构成完整的、连续的步行交通系统。步行系统与其它交通系统之间应既相对隔离,以形成安全、舒适的步行空间,同时又要与公共交通衔接好,方便换乘。建议在分区规划和控制性规划中,在机动车交通繁忙的主要道路和交叉口上做好行人安全过街设施;在老城区改造中,可辟建步行商业街区。

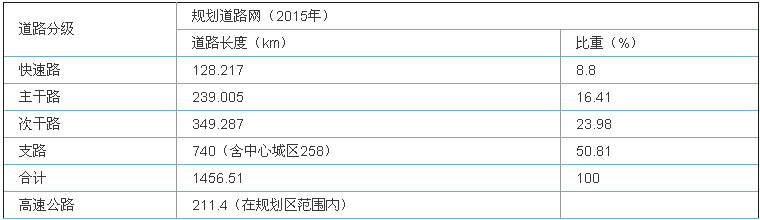

5.道路网指标

道路总长度

表4 温州市区规划各级道路网长度

道路网密度

表5 温州市区规划各级道路网密度与国家规范的比较

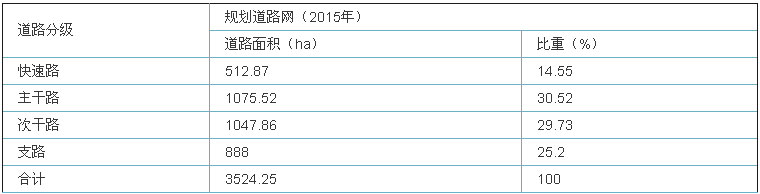

道路面积指标

表6 温州市区规划各级道路网面积

表7 温州市区道路网规划指标与国家规范的比较

6.公共交通规划

根据近期道路建设,新辟、延伸或调整一些线路的走向,增加新区的线网密度。旧城中心区将辟为步行区。除了公交车辆外,至少应在高峰期间限制其他车辆的通行,以方便群众的各种活动。在市中心地区中巴线路宜逐步改为单机车线路,以减轻道路交通的压力。宜在各发展方向设置新的公交枢纽站,以利新区内部、新区与旧城区、以及新区与郊区城镇、旅游风景点等的交通联系。对经济发展比较缓慢、个体客运车辆不愿去的贫困地区,现有线路客流量虽少,仍需保留,并加开进入贫困地区的线路,方便人们进城带货、采购,近期仍以单机车直入城区。根据农村与集镇、集镇与中心城联系的特点,在远郊设置换乘枢纽点,在站上驻车过夜(如桐浦、飞云等),并由此向远郊辟线,以满足远郊乘客到市中心批发市场、行政管理部门、经济开发区的交通需要。今后瓯江上有多座大桥建成、越江公交线路的开辟,轮渡的作用将部分被代替。但瓯北轮渡仍将发挥其作用。此外,轮渡上江心岛和与黄田镇的联系仍很需要。为适应温州城市用地的扩展,在快速轨道交通建造以前,公共汽车应发展一批大站快车,提高车速,缩短居民出行时耗;在市区应投入部分空调车,提高公交舒适度和吸引力。

本次在提出公交规划的同时还对规划实施提出了建议加强市政府对公交建设的统一领导,成立专门机构。坚持优先发展公共交通。采用联合开发策略,广开渠道筹集资金。国企应成为城乡客运市场的主体。加大政府扶植力度,完善企业自身改革。有条件地开辟公共汽车专用道。确保公交发展与城市土地开发进程相协调。道路建设和交通管理并重。应用现代信息技术提高公交服务水平。

7.城市轨道交通规划

温州市城市交通将要经历机动化发展历程,将要面对小汽车交通带来的诸多弊端的考验,广大居民及政府决策人员必须从战略高度,统一对"面向轨道交通建设的城市规划"的重要性认识。轨道交通投资规模大、周期长,很难在短期内成环成网,发挥巨大效益,并且在规划期末,温州市轨道交通建设有可能尚未开工,但为满足城市交通可持续发展的要求,本次交通规划仍提出温州市轨道交通规划方案。

本次轨道交通线网规划针对温州城市形态及具体情况,在中心城与其主要卫星城之间提出东西线及南北线两条轨道交通线路。方案设计的基本思路是:充分利用现有铁路和总体规划已论证铁路线路。考虑到城市用地发展的过程和形态,对城市轨道交通规划分为两个层次:联接市区与城市远郊副中心的快速轨道交通;温州中心城区内的快速轨道交通。

8.停车总量预测

在规划的公共停车泊位总量中,35%设在市中心,26%在其他区,23%在分区中心,12%在出入口,4%供货运专用。

停车场服务范围,中心区在200米内,其它地区在300米左右。停车容量约为150辆的大型停车设施,可结合实际情况建停车场或停车楼。容量为70-100辆左右的小型停车场,可结合用地开发进行建设,如果为分散开发,可按用地面积把停车泊位分摊给不同地块,甚至可分摊配建的停车场。这样,每个地块的总停车泊位为配建停车泊位加上分摊的社会公共停车泊位。

非机动车停车用地共14公顷,宜利用零星用地分散布置,并在详细规划中予以落实,分摊在每块开发土地中。

9.道路设施建设重点

随着市政府的搬迁,开通新中心区的干路系统,并结合旧城改造改善旧城区的道路网络。尽快建设形成温州市的快速路系统,以提高路网的快速和通畅,近期应重点建设联系东西向的瓯海大道和江北过境公路,与现状几座大桥以及高速公路、过境公路形成快速路系统,加强城市组团之间的联系。为保证快速路系统的通畅,应加强对快速路的交通管理和沿线土地开发的控制。主要解决局部地区交通问题,近期应努力提高城市的支路网密度,适度开通一些支路,如老城区的支路网的适当完善,以及新建成区的支路控制等。近期货运交通由北过境路、原104国道、疏港公路、瓯江三桥路、沿海高等级公路等承担。综合治理城市交通的交叉口瓶颈,通过交通渠化、信号优化配时等措施,来提高道路通行能力。结合旧城改造解决路内停车问题;并根据规范要求配套完善停车场、库的建设。城市核心区结合各级道路改造,适当考虑组织单向交通。

针对温州市近期道路建设急需解决的问题,对近期建设的三期工程进行方案测试。本次方案测试主要分为两个步骤:

首先以现状路网未作任何变化为基准方案,三期工程中的每一条道路作为一个方案,进行流量分配,计算每个方案实施后的机动车平均出行时间和总的车分钟,与基准方案进行综合比较,以验证哪个方案实施后的城市总体出行效率最高。

根据上述测试将近期建设项目分为三期工程进行,可以看出这些项目完成后,温州市机动车出行效率大为提高:平均出行时间缩短了近3分钟,总的车分钟减少了152075车.分钟。说明道路设施得到了极大的改善。由以上计算,对近期建设三期工程分别进行了流量分配,以验证近期路网承载情况。

验证条件:3-5年后增长的早高峰机动车O-D

验证结果:根据道路流量运算结果显示:广场路、信河街打通后的作用明显,能吸引人民路、环城东路等道路的流量,有效地改善旧城区的交通状况;划龙桥路、江滨路、汤家桥路的建成贯通既承载了新中心区的交通流,又起到旧城区外围交通分流作用。