苏州市城市公共交通规划

时间:2009-06-24 来源:城市交通网 作者:

苏州市地处江苏省东南部长江三角州东部,是我国重要的历史文化名城和风景旅游城市,也是长江三角洲的重要的经济中心。1997年末,苏州市全市行政区面积8488.42平方公里,人口572.89万人,国内生产总值为1132.59亿元,人均国内生产总值为19713元。

苏州市公共客运交通规划的地理范围为苏州市区,包括以古城为核心的中心城区、苏州新区、工业园区、吴县市区和浒关。

本次规划分三期:近期为城市建设用地范围人口规模达到120万人之时;中期为城市建设用地范围人口规模达到150万人之时;远期为城市建设用地范围人口规模达到180万人之时。

二、规划总体构思

1.任务来源

城市公共交通是指在城市中供公众乘用的公共汽车、电车、出租车、地铁、轻轨、轮渡、缆车、索道等各种交通方式的总称,城市公共交通是城市的重要基础设施,是城市客运交通的主体。发达的城市公共客运交通方便居民出行,促进城市国民经济和社会事业的发展。

城市公共交通规划是城市公共客运交通建设的宏观指导性文件,是城市总体规划、综合交通规划的重要组成部分和必要的深化。为了与苏州新的城市总体规划相配套,上海同济城市规划设计研究院受苏州市公共交通公司的委托,在苏州市规划局和市政公用局的领导和关心下,根据苏州市(1995)208号文件《关于印发〈江苏省城市公共客运交通规划编制纲要〉的通知》和苏州市人民政府的部署以及市人大、市政协的有关意见和提案,结合苏州市公共交通建设的实际需要,特编制本规划。

2.规划目标

规划目标是建设一个经济、方便、高效、可持续发展的城市公共客运交通系统。

根据苏州市交通需求和投资水平的综合分析,苏州市公共交通近期、中期、远期的发展目标为:

充分挖掘现有设施的潜力,加大公共交通建设的投资力度,并辅以优先发展公交的政策措施,提高公交运营系统的客运能力。为满足市民的不同出行需求,积极发展快速轨道交通、准快速公共汽车、专线旅游车等公交客运方式,根据需要调控出租汽车,建立适合苏州城市形态特点的公共客运结构。努力提高公交线网的覆盖率,使公交网络及运力的布局与城市土地开发的进程相协调。力争在远期,使公共交通承担的出行量由目前占总出行量的4.3%提高到10%以上。努力提高公交车的数量和质量,力争在近期使公交车拥有率由目前的4.3标台/万人,提高到5标台/万人,即平均2000人一辆标准车;中期提高到6标台/万人,即平均1600人一辆标准车;远期提高到6.5标台/万人,即平均1500人一辆标准车,加上轻轨交通,可基本满足苏州市居民公交出行的要求。

3.规划指导思想

苏州市城市公共客运交通规划编制的指导思想是:从我国的基本国情和城市居民的实际需要出发,大力发展和全面优化公共交通,逐步形成以公共交通为主,其它交通方式为辅的城市客运交通系统,确保城市公共客运交通的持续健康发展,为城乡经济建设和人民生活提供更完善的出行服务。

三、现状交通特征及存在问题

1.居民出行特征

苏州市居民出行抽样调查共调查了31500人,日出行总次数为87571人次,人均日出行次数为2.78次/人·日。在不同年龄的出行者中,7-15岁的人平均出行次数最多(3.04人次/日),其次是21-25岁的年轻人;另外,51-55岁及61-65岁年龄段人的出行次数也较多。而在不同职业的出行者中,中小学生的出行次数较多(2.96人次/日);机关职员的出行次数也较多(2.93人次/日),其他职业人员的出行次数相对较少。

在上班﹑上学﹑公务﹑生活﹑文化娱乐﹑回程及其他7类出行目的中,除回程外,上班出行比例最大,其次是上学,这两种出行之和为41.4%,加上这两种出行的回程,因上班、上学因起的出行所占的比例约占80%。因此,解决好上班、上学及其回程的交通问题,是完善苏州市公共交通的主要内容。

自行车是苏州居民最主要的出行方式,占总出行量的63.72%,步行次之,占18.8%;而相比之下,公交出行比率较低,仅占4.30%。按苏州市用地布局与行政区划,分成中心区(包括古城区)、新区、园区、浒关、及吴县市区5个规划分区,各规划分区具有"分灶吃饭"的特点,居住与工作就地平衡,因此,居民出行距离较短,一般不超过5公里。由于长期以来城市道路较窄,小街巷多,以及居民出行习惯的影响,加上公共交通不发达,自行车穿越性强,可达性好,才会出现自行车出行的比例偏高,公共交通出行的比例相对较低的不甚合理的交通方式结构。这种状况给城市交通带来很大压力,加剧了道路交通的拥挤和公交运营效率的降低。

在上班出行中,自行车出行所占的比例高,达20.57%,而公共交通仅占1.18%;在上学出行中,自行车所占比例为8.23%,而公共交通仅占0.37%;其他目的的出行也以自行车为主。

步行出行在7-15岁年龄段及61岁以上年龄段占有较高比例;自行车出行在各年龄段都占有较高的比例,在16-20岁年龄段中,自行车出行比例高达85.83%;公交出行的比例在各年龄段都较低,在65岁以上的老人中,公交出行所占比例最大,也仅有8.90%;摩托车出行在21-50岁年龄段占有一定比例。

在苏州市居民出行中,公共交通的平均出行距离为9.8公里。

2.城市公共交通现状

(1)公共交通客运量发展状况

1996年苏州市公交年客运量为10449.2万人次,其中最高日客运量为43万人次,日平均客运量为35万人次。与1982年相比,1997年年客运量下降了25%,1982年至1997年平均每年下降了173.5万人次。从历年客运量增长情况看,1987年年客运量达到14381.06万人次的历史高峰。1987年以后,客运量逐年滑坡,1995年下降到8605.78万人次的低谷。1995年以后,由于一些线路实行了无人售票,每标台职工人数从95年的6.70人减少到97年的5.96人,95年以来,公交公司投入了120辆新车和相应的劳动力,运力增加了30%,无人售票线路的开辟使月票客流上升,因此,95年以后客运量又开始回升。

(2)公交车辆及运营发展状况

1997年底苏州市拥有公共汽车354辆,其中铰接车98辆,单机车256辆,折合422.6标准台。1982年以来,只增加了157辆单机车,平均每年增加10辆。1991年至1996年新增运营车辆204辆,平均每年增长34辆,折合41.75标准台。

(3)每标台职工人数

到1997年底,苏州市公交公司职工总人数为2519人,平均每标台5.96人,比1982年的每标台7.31人下降了18%,这主要是推行无人售票的结果。

(4)公交线路及发展状况

1997年底,苏州市公交线路总长度达367.3公里,比1982年的147.8公里增加了近150%。自1994年6月起,苏州市公交公司先后新辟了吴越春秋专线、28路、38路、102路、301路、901路、10路东;延伸了1路、2路、3路、8路、9路、30路、31路、19路;调整了2路、7路、8路、30路、31路、601路的走向,使线路布局逐步趋向科学、合理。营运线路从1993年的23条增至1998年的30条,线路长度从313公里上升至406.2公里,增加了93.2公里,其中:新辟线路74.7公里,延伸线路37.5公里,调整18.3公里。

目前共有8条线路进入或途经新区,新区段长度为32.6公里,4条线路进入或途经园区,园区长度为15.7公里。公交公司通过内部挖潜、转换机制、深化改革等手段,对线路的布局进行了一系列调整,逐步改善了乘车条件。但由于历史的原因,苏州市公共交通底子薄、欠帐多,公交发展水平远远不能满足市民乘车的需要。

(5)公交场站设施

苏州市区拥有公交保养场(厂)4个,总面积10.6公顷,驾驶员培训教练场一个,面积5697平方米;首末站20个,总面积37734平方米。

苏州市公交保养场缺乏车辆维修的专用检测设备及诊断仪器,保修质量难以提高;首末站停车及回车道场地面积小并有社会车辆占道等不良现象,站点建筑尚不够规范化、标准化;车辆调度亦需改进。

3.公共交通现状水平分析

(1)公交线网密度与重复系数

苏州市公交线网长度278.6公里,线路网密度1.50公里/平方公里,其中:中心城区1.75公里/平方公里,苏州新区1.15公里/平方公里,工业园区(首期开发区)1.09公里/平方公里,吴县城区0.82公里/平方公里。国标规定,在市中心应达到3-4公里/平方公里,边缘地区达到2-2.5公里/平方公里。苏州市虽然道路数量不少,但多数道路路面狭窄,等级很低,尤其是古城区内,能通机动车的道路很少,因此,线网密度很低,与规范指标相距甚远,现状公交线路布网尚存盲区。由于受设施、资金、效益、管理等几方面的制约,园区、新区的线网密度与经济发展尚不适应。

苏州市公交线路的重复系数为1.46,其中:中心城区为1.8,苏州新区为1.3,工业园区为1.7,吴县城区为1.5。重复线路最多的道路是人民路,有11条线路在上面行驶。由于人民路只有双向3车道,重复线路过多,使线路相互干扰,而港湾停靠站的缺乏,限制了发车频率的提高。

(2)公交非车内时间

公交出行时耗由车内时间和非车内时间两部分组成。非车内时间由居民出门步行到站点和从站点步行到目的地的时间、候车时间以及换乘时间组成,它是衡量公交服务水平的重要标志。根据1998年8月公交公司组织的苏州市公交乘客询问调查统计结果,公交平均步行到站点的时间为7.4分钟,约500米,平均候车时间为6.9分钟,加上下车后从车站步行到目的地的时间(约6分钟),苏州市公交平均非车内时间在20分钟左右,若考虑换乘时间,则更长。由苏州市居民出行调查所得的公交平均出行时耗为42分钟,乘客的非车内时间要占出行总时间的近一半。因此,缩短乘客的非车内时间是降低公交出行时耗,提高公交出行比例的有效途径。

(3)公交转换距离

在居民出行过程中,采用公交出行的比例往往随出行距离的增加而增加,所谓公交转换距离,就是自行车和公交竞争的出行距离与时耗的相互转移值,即两种出行方式等距离、等时耗的临界值。自行车是一种门到门的交通工具,虽然其运行速度一般没有公共汽车快,但它的全程旅行速度常高于乘坐公共汽车,尤其是在短距离出行过程中。要让公交在更大的范围内比自行车省时,是公共交通的发展目标。

图1 苏州市公交车和自行车的争夺区

根据苏州市公交乘客询问调查统计和公式计算,自行车和公共交通的等时、等距值为45分钟和8.5公里,即在8.5公里范围以内,骑自行车比乘坐公共汽车省时,只有当出行距离大于8.5公里时,乘公交才比骑自行车省时。

(4)公交站点覆盖情况

以300米作为公交车站的服务半径,计算苏州市区公交车站的服务面积率,结果为中心城区56.31%,新区39.27%,园区(一期)43.98%,吴县城区14.95%;公交车站500米半径服务面积覆盖率,中心城区约93%,新区约49%,园区(一期)约57%,吴县城区约38%。根据国标,公交车站服务面积以300米半径计算,不得小于城市用地面积的50%和90%,苏州新区、工业园区和吴县城区均未达标。

(5)乘客换乘情况

在苏州市火车站、长途汽车站、商业中心、旅游景点、大型居住区、对外交通设施等人流集散点中,规划选择18个交通吸引点,根据公交线路的走向和站点设置,检查乘客在这些吸引点之间相互活动时,乘坐公交直达和换乘的情况。在这18个吸引点之间流动的153对联络线中,直达的有69对,占45.1%;换乘一次的有82对,占53.6%;换乘两次的有2对,占1.3%;平均换乘系数为1.56(按国标要求,中小城市应小于1.3,大城市应小于1.5)。在这18个吸引点中,火车站、观前街、石路等人流集散点的可达性较强,而大多数吸引点的直达性较差,特别是浒关、吴县市政府、苏州乐园等地到市内其它吸引点的公交可达性差,换乘率高。

(6)公交运输效率

单车客运量

和全国其他城市一样,苏州市每辆公交车完成的年客运量日趋下降。1982年每标台年客运量完成49.1万人次,到1997年每标台年客运量已下降至24.7万人次,下降了近50%,平均每年下降3%左右,一方面是由于公交车辆增长,另一方面是由于道路交通拥挤,导致车内时间过长,部分乘客转向私人交通的缘故。单车年客运量最低的年份是1995年,每标台年客运量仅21.9万人次。近两年由于取消了中巴,单车客运量有所回升。

人均年公交乘次

1982年至1997年的统计资料显示,苏州市人均年公交乘次以每年3%的递减速度,从1982年的194.8人次下降至1997年的98.8人次,下降了近50%。尽管公交线网密度随城市人口和用地扩张有一定的延伸,公交对居民出行的吸引力仍不断下降,人均年公交乘次最低的1995年仅81.4人次,1995年以来,无人售票线路的推行带来每标台职工人数的下降,同时,120辆新车的投入使运力增加了30%,因此,95年以后苏州市人均年公交乘次有所回升。

运输成本

公交运输效率下降还表现在完成单位客运量的运输成本在上升。1982年公共汽车每百车公里的成本为445.5元,由于实行低票价制和开放客运市场,单车客运量连年下降,加上汽油费和职工工资的上涨,到1997年底,每百车公里的成本上升到2612.5元,上涨了近5倍,年平均递增25%。

苏州市公交公司在1991年以前一直是国内少数几家公交盈利企业之一,自从1992年开始,由于运输成本的急剧上升,公司效益迅速滑坡,1994年亏损达866.7万元,创历史记录。1995年以后,由于实行了无人售票,票价也从5角调整到1元,亏损状况有所好转,1997年亏损724万元。1998年前8个月亏损330万元,预计1998年全年的亏损将减少到500万元左右。

(7)万人公交车拥有率

苏州市规划建设用地范围内公共汽车拥有率为4.3标台/万人。中心城区为4.28标台/万人;苏州新区为7.72标台/万人;工业园区仅0.92标台/万人;吴县新区为3.71标台/万人。苏州市万人公交车拥有率低于22座城市平均9.2标台/万人的水平,也低于国标大城市每800-1000人一辆标准车的水平。

(8)乘客意见和要求

乘客对上下班时间增加发车班次,缩短候车时间和延长夜间行车时间,增设通宵车的要求最强烈,占近40%,表明苏州市公交发展水平难以满足人民群众乘车的需要。其次,乘客对增加空调车,无人售票车要方便上下车,增设兑零处的呼声也较高,占近30%,说明需进一步加大对车辆等公交硬件设施的投资力度。此外,乘客对站点布设和换乘条件的改善等要求也占有一定比例。

四、公共交通线路与站场规划

1.线网布局结构

以"十字加两环"形成公交网络的骨架

在由北环路、东环路、南环路、桐泾路构成的城市环路上,开辟联接中心城区与新区、园区和吴县市区的公交环路;在由东大街、司前街、养育巷、中街路、桃花坞大街、西北街、临顿路、凤凰街、带城桥路、竹辉路和新市路组成的古城内环路上,开辟联系观前街、南门商业中心和拙政园、狮子林、网师园、沧浪亭等著名园林的旅游环路。人民路公交干线联接火车站、观前街、南门和吴县市区,它与干将路上的轻轨线路构成十字型城市公交走廊。

枢纽站、组团中心与郊区首末站组成公交网络的节点

"十字加两环"的公交网络骨架和环路上的枢纽站以及各组团中心、郊区首末站,形成由环向切线和径向放射线相交织的公交线网的"脉络"。新区、园区一期、二期和三期开发区及吴县市区内部的公交环线,与环向切线或径向放射线相连。

2.线路规划

本次公交规划在多次实地了解苏州现有道路状况的基础上,对调整、延伸和新增线路的走向进行反复推敲,力求线路规划的合理性和高效性。最后规划了59条公交线路,这些线路分为三类:保留线路 在苏州原有的公交线路中,一部分线路走向合理,运转效率高,客流稳定,规划中应予以保留。本次规划保留了10条线路。调整、延伸线路 原有公交线路中,一部分线路走向基本合理,但由于城区的扩展,或因整个线路网的调整,需要进行线路走向的部分调整或延伸。本次规划调整、延伸了18条线路。新增线路 为适应苏州市社会经济的发展,本次规划在分析道路的行车条件以及居民出行流量流向的基础上,新增了31条线路(近期增加7条线路,中期增加17条线路,远期增加7条线路),形成比较完善的城市公共交通网络系统。

苏州市规划的公交枢纽站(含原有)有:火车站(南、北广场)、南环大桥、石路、园区管委会、坝基桥、苏州乐园和新升新苑等。

3.公共汽车发展规划

规划确定了2000年、2010年线路配车数,由于苏州是全国著名的旅游城市,客流量随季节变化显著,旅游季节的客流量比平时大得多,因此,规划保管车辆以线路配车加15%备车(供修理、保养、计划外线路配车使用)组成。远期配置约合1560人一辆标准车,加上轻轨交通,可基本满足苏州市居民公交出行的要求。

4.公交线路规划评价

苏州市公交规划线路的总长度为835公里,线网长度为546公里,比现状分别增加了427公里和268公里。2010年苏州城市规划建设用地范围的面积为180平方公里,由此算出公交线网密度为3.02公里/平方公里,其中:中心城区3.43公里/平方公里,新区2.87公里/平方公里,园区2.73公里/平方公里,吴县城区2.95公里/平方公里,均达到国标要求。公交规划线路的重复系数为1.45。

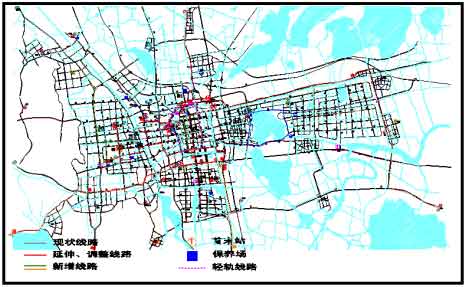

图2 苏州市公交线路规划图

以各公交站点为中心,乘客步行至公交车站的距离300米(即步行4-5分钟)和500米(即步行6-7分钟)为半径绘制公交站点服务面积复盖图,视其对城市用地的覆盖情况,表达乘客乘坐公交的方便程度。现状公交站点,服务半径为300米和500米的,所覆盖的面积分别占总用地面积的40%和75%左右;规划线路站点,服务半径为300米的和500米的,所覆盖的面积分别占总用地面积的73%和94%左右(按国标要求,应分别不小于50%和90%)。

在苏州市区和郊区的各主要人流集散点中,选择了21个交通吸引点,根据规划公交线路的走向,检查乘客在其间相互活动时乘公交直达和换乘一次的情况,在21个集散点之间流动的210对联络线中,直达的有134对,占63.8%;换乘一次的有76对,占36.2%;没有换乘两次的。平均换乘系数为1.36,如扣除郊区的浒关,平均换乘系数为1.32,均达到国标要求。

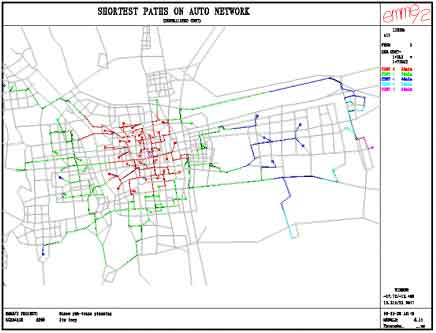

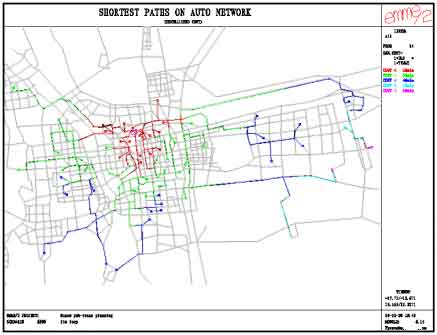

公交等时线是指由城市某一个吸引点出发,在规定的出行时耗内可到达的用地范围。根据苏州市城市规模,居民的最大出行时耗按国标规定应为50分钟。

在公交规划中,分别选择了火车站和观前街作为主要客流吸引点绘制等时线图,评价居民在不同出行时耗内到达该吸引点的用地范围。考虑到道路交通拥挤情况的不同,在古城,公交运送速度取16公里/小时,在新区、园区、吴县市区和郊区,公交运送速度选用24公里/小时,步行速度取4公里/小时,绘制公交等时线图,从而进行规划方案的比较与评价。

5.公交场站规划

确定近期新建停车保养场位置与数量,停车规模,分期进行建设。

图3 苏州市观前街公交等时线图

图4 苏州市火车站公交等时线图

根据线路规划,需在火车站、南环大桥、石路、园区管委会、坝基桥、友联新村、新升新苑、苏州乐园等地新建和扩建公交枢纽站。还有一些线路的首末站,如何山花园、嘉宝花园、吴县市政府、中心路、煤气厂等,在城区建设中应予以统建。属于郊区城镇的首末站,其选址应与有关部门协商解决。另外,撤消公交招待所、向阳桥、友谊宾馆、南环新村、蠡墅等现有首末站。

在路段上设置停靠站时,上下对称的站点宜在街道上平面错开,以免收缩车行道,造成瓶颈现象,影响道路通行能力,如绿带较宽,应采用港湾式停靠站。

根据台湾的经验,公交站点一般设在十字路口道路中央的人行横道线旁,以便乘客穿越马路,及时得到换乘,从而缩短公交出行时耗,提高公交吸引力。在人行横道线旁设置公交站点要求交叉口的路幅宽度不小于34米。

6.劳动规划

公交企业一直被认为是劳动密集型产业。按规范规定:每标台综合定员为10人。近年来各城市都在裁员,苏州市由于实行了无人售票,1997年公交公司职工人数下降到6人/标台。参考其它城市公交系统定员情况,近期按5人/标台计算,职工总人数将达到2995人;中期和远期按4.5人/标台计算,职工总人数将分别达到4109人和5144人。

7.轨道交通发展规划

根据苏州市总体规划,苏州城市建设用地范围远期人口规模将达185万人,加上流动人口,总人口将在200万人以上。因此,应控制预留设置快速轨道交通的用地。从公交客流量预测可知,未来苏州市在东西方向(由园区经古城到新区)和南北方向(由火车站经石路至吴县市区)各有一条适合修建轨道交通的城市走廊,东西方向的高峰小时流量将达25000人次。因此,要从根本上改善苏州市公共交通的服务水平,适应中远期运量的增加,开发大运量快速轨道交通是必然的。

根据客流预测分析,若园区一期和二期的房地产开发滞后,则东面的客流量很小,轨道交通若由园区(一期)始发,因线路客流小,而将出现车辆空驶和运营亏本现象。所以,首先要启动园区一期用地的房地产,再启动轨道交通,进而拉动园区二期用地的开发,不断吸引本地和外地居民迁入,同时,也可促进古城的改造。考虑到轨道交通的造价昂贵,为了与苏州市的财力相适应,轻轨交通的建设宜在苏州市人均收入达到12000-15000元时启动,地铁的建设宜在人均收入达到20000-25000元时启动。

根据苏州的城市布局和社会经济发展,经多方案比较,推荐线路的走向为:东自位于工业园区三区东南角的中港田(即车场),往北经龙潭折向西行,经南小庄、圩田村、叶家浜、杨家一村到东环路与相门路交叉口,沿相门路、干将路穿越古城区到阊胥路与干将路交点,经彩香新村、桐泾路、市政府、三元四村,跨京杭大运河,沿新区金山路经新区管委会、狮山新苑、芸江路,折向南,沿长江路经过狮山乐园、新升小区等到达终点天平山。第一期方案为东连工业园区、中间沿古城干将路、西通苏州新区的东西线,从金鸡湖西侧到狮子山,长约32.5公里,沿途设车站33个左右,车站间距800-1200米。一期工程车辆段设在终点站金枫路站附近。

快速轨道交通系统是一项长远性规划,既要考虑实施计划进度的合理性,又要考虑国民经济的承受能力和可能性。苏州城市总体规划确定的苏州市经济发展目标是:至2010年,全市国内生产总值超过5000亿元,人均国民收入超过8万元,根据国内外城市的经验,市政公用设施建设费占城市国内生产总值的1.5%-2.5%,苏州市取2%,即100亿元;而城市交通(包括快速轨道交通)建设费通常占市政公用设施建设费用的10%-25%,苏州市取15%,即15亿元。快速轨道交通工程建设投资额度拟按城市交通建设费的50%计算,即7.5亿元。若轻轨交通工程每公里造价为3亿元,则每年可建2.5公里长的轻轨交通。

8.出租汽车发展规划

控制各规划期内的千人拥有量。根据规范标准,营业站的面积宜考虑停放10-25辆出租汽车,用地面积为250-500平方米。在乘客比较集中的火车站、长途汽车站、饭店、宾馆等公共场所和旅游景点,客运管理机构应设置出租汽车营业站,并组织一定数量的工作人员负责维持秩序,按顺序派车。各出租汽车营业站必须对所有出租汽车经营者开放,不得以任何借口独占和垄断业务。在繁华的主、次干路上可以设置专门的出租汽车停车道,除了上下客以外,也允许出租汽车在此短时间排队等候乘客。这样,既方便了乘客,又不影响道路正常交通;在快速路上禁止出租汽车停车上下客,必须转到其它等级的道路上上下客。积极发展有线、无线相结合的通讯网络。

苏州市出租汽车在数量上要依据规划部门的预测,由市纪律委员会监督、公证,采取审核分配的方法有计划地发展,做到既公平有效地分配当年有限的发展限额,又促进企业在经营管理上的持续发展,使出租汽车行业稳定健康地发展下去。

五、公共交通发展对策与建议

苏州市公共交通应坚持优先发展公共交通的政策,采用联合开发策略,广开渠道筹集资金;国企应成为城乡客运市场的主体;加大政府扶植力度,完善企业自身改革;有条件地开辟公共汽车专用道;确保公交发展与城市土地开发进程相协调;道路建设和交通管理并重;应用现代信息技术提高公交服务水平。