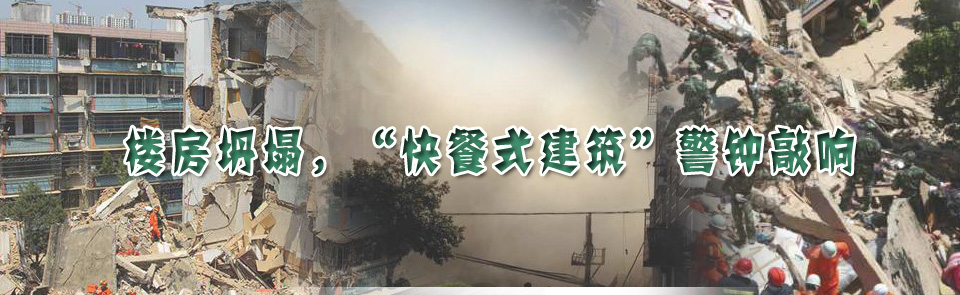

——多地危旧楼房隐患时有爆发 “快餐式”建筑进入“质量报复期”

针对各地危房问题频频出现,有专家指出,上世纪80年代后,广东、浙江、山东等沿海改革先行地区的城市化建设提速,一批“快餐式”楼房密集建成。如今,许多楼房的建设年龄已经陆续达到20年甚至30年。由于先天不足,后天装修过频、维护不够等原因,良莠不齐的建筑进入“质量报复周期”。

按照我国《民用建筑设计通则》的规定,一般性建筑的耐久年限为50年到100年。然而,现实生活中,很多建筑的实际寿命与设计通则的要求有相当大的距离。究竟是谁缩短了房屋的寿命?建筑专家陈旭伟认为,需要从规划设计、建筑质量和实际使用等多方面进行评估。“不可否认,改革开放后,为解决百姓住的问题,很多地方确实建造了一批'快餐式’的房子。”陈旭伟说。 [详细]

——砖混结构危旧房共性缺陷难以弥补

从全国多地排查情况来看,存在安全隐患的房屋主要集中在上世纪80至90年代初建成使用的老小区,1995年前交付房屋,以砖混结构为主,且多处于城市中心地段。专家指出,砖混结构危旧房主要有以下几个方面共性缺陷:

一是住宅建设标准较低。上世纪80-90年代的住宅设计,执行的是国家颁布的《住宅建设标准》(1983年)、《住宅建筑设计规范》(GBJ96-86)(1986年)标准,当时国家标准对抗震设防还没有强制性要求,采用的设计规范、施工工艺、建筑材料标准较低。 [详细]

——业内人士建议须尽快排查摸底建“病历”

据多座城市的有关部门负责人介绍,目前,危旧房摸排主要实行属地管理,有危险、有问题的楼房重点观察。而在现实中,老房子出问题却主要以居民感受为准,这种小问题如果放任不管或者叠加,就可能导致房屋变为建筑意义上的危房。

“楼房安全一分钟都不能等。”陈旭伟说,再难也要逐步建立档案,不仅是建立建设成果的档案,更重要的是建立使用档案。“政府应逐步加强社区工作,实行属地管理。在老旧小区,应该社区跟物业联合起来,对楼房加强监督。”[详细]

|