编制起止时间:1995.9-1997.4

项目参加人员:

项目负责人:焦席珍

主要参加人:商志原、王昊、李江云、郝天文、洪昌富

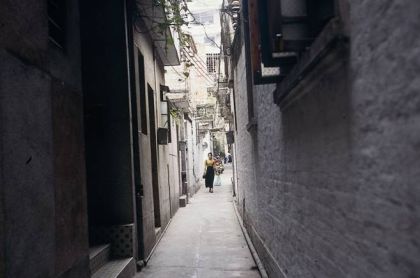

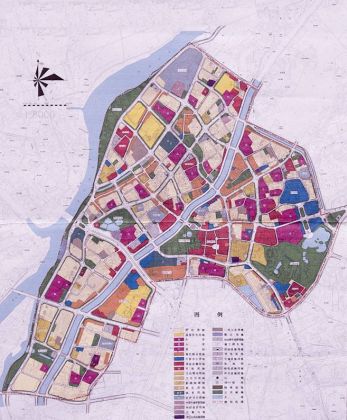

旧城位于城市北部占地466.7ha,居住115万人。区内地势平坦,河湖较多,富有水乡特色,至今尚保留十多处名胜古迹,是东莞的政治经济文化中心。但多年来改造步子缓慢,存在以下主要问题:道路狭窄拥挤不畅,运河从旧城中部穿越,长达3.5km的河段上只有三座桥,阻塞严重;居住区建筑密度过大,日照间距太小,新旧建筑犬牙交错,防灾能力很差;由于土地高强度开发,新建住宅区一般都不考虑学校、商服、绿地等配套设施,公建缺项严重;工业仓储用地过大,工业、生活污水未经处理直接排入河湖,污染严重;长期以来以填河填塘换取建设用地,破坏自然水系,造成地面径流不畅,暴雨季节不少低洼地被淹。

一、规划指导思想

1、坚持可持续发展原则,注重强化基础设施建设,改善环境,完善公益配套项目。

2、保护旧城传统风貌,突出水乡特色。

3、充分利用原有建筑与设施,逐步改善提高。

二、规划特点

1、工作不局限于旧城

当时东莞尚未编制新一轮城市总体规划,而旧城改造正在加速进行,为了便于管理和减少改造的盲目性,规划首先从宏观的角度深入研究并确定旧城的主要职能、环境容量、布局调整、路网结构等重要问题,在此基础上编制分区规划,并展开详规阶段的工作。

2、开展居住区建筑质量的普查

在占总用地44.6%的居住用地上,新老建筑犬牙交错,环境质量很差,为了奠定扎实的规划基础,规划进行了补充测绘,开展居住建筑质量普查。这份成果为道路交通改造及用地布局调整等规划提供了重要依据。

3、从道路交通规划入手

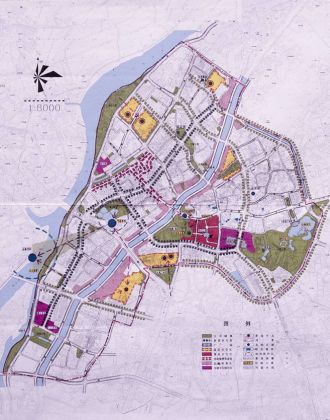

旧城的道路交通问题最为突出,规划对主要交叉口进行交通量调查,对一些严重阻塞的异形交叉口的改造进行了多方案比较,在尽量利用现状道路的基础上,打通卡口、拓宽路面、渠化主要交叉口,形成贯穿南北、东西的四纵两横主路及组成中心区的内环路,完善路网系统,并组织了单向交通。同时保存了穿越东西的历史风貌于两路夹一河的运河景观线,开辟28处停车场。规划后的道路广场用地占总用地22.15%,路网密度7.46km /km2。

4、调整用地结构,留足公益项目

旧城规划将其划分为三大片区,运河东区是旧城的核心所在,以金融、贸易、文化娱乐等功能为主的城市副中心;运河西区以传统商业服务和居住等内容构成;桥南区以居住为主,在确定各片区主要职能的前提下,对用地结构进行了合理调整,尤其强调留足公益设施用地,开辟6处公园、3处体育用地、一个中心广场、一个文化广场、一处商业步行区,另外为适应人口老龄化的需求规划了两片老年公寓用地。

5、保护古城传统风貌

东莞历史悠久距今已1600多年,始建于明代的“西城楼”、明嘉靖年间为表彰谦政官员的“却金亭碑”、清代修建的古园林“可园”等,此外还有商业骑楼街和代表不同历史时期的特色居民。规划认真予以保护,并强调了河湖水系的保存与利用,突出水乡特色,同时结合东莞的历史文化传统规划了“旧城七景”:东江塔影;可园秀色;故城西行;凤台秋霁;西街夜市;水榭荷风;璇宫秋月。

|

|

| 东莞市旧城区控制性详细规划——用地现状图 |

|

|

|

| 东莞旧城内新老建筑犬牙交错 |

|

|

|

|

| 东莞旧城小街窄巷 |

|

|

|

| 东莞市旧城区控制性详细规划——用地规划图 |

|

|

|

|

| 东莞市旧城区控制性详细规划——绿地景观文物古迹规划图 |

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380