十八大报告新名词之——“美丽中国”

在中国进入全面建成小康社会决定性阶段,胡锦涛同志所作的十八大报告,浓缩了改革开放以来特别是最近十年来党领导中国发展建设的经验与启示,勾画出中国未来发展的蓝图。报告中的新表述、新思想、新论断,引发了与会代表和各界干部群众的广泛关注。“面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”。十八大报告中,“美丽中国”成为社会各界关注的新词。

然而“美丽中国”却面临着诸多的困难与挑战。不论是雾霾、垃圾、生态破坏等问题,让美丽中国不再美丽,城市地陷、城市内涝、短命建筑、交通拥堵等城市规划不合理所暴露出来的问题,都让中国面临着巨大的挑战。除了本专题为大家例举了其中几点问题以外,还有许多“美丽中国”所不得不去面对的事实,中国要成为真正的“美丽中国”,还有很长的路要走!

雾是空气中“多余”的水汽凝结,与微小的灰尘颗粒结合,形成小水滴或冰晶悬浮在近地面的大气中;霾则是大量极细微的干尘粒等均匀地浮游在空中,使水平能见度小于10km的空气普遍混浊现象,气温越低,空气能容纳的水汽就越少,越容易形成霾。我国一般把阴霾天气现象并入雾,一起作为灾害性天气预警预报,统称为“雾霾天气”。

“如果中华大地被雾霾笼罩,如何看见她的美丽?”当“美丽中国”迅速成为高频词之时,曾有网友如此发问。

近日,中科院一份关于“北京雾霾检出危险有机化合物”的报告,再次引发社会对于“空气有毒”担忧。中科院专家表示,对于雾霾天气中的危害物质公众有知情权,大气污染治理,国家层面应统筹建立区域联防联控机制。

2013年伊始,“大雾”、“雾霾”等词频繁出现在中国各大媒体、网络上。1月中旬北京空气质量甚至达到“六级”严重污染状态,全国数十个城市出现严重污染。这不由让人回想起60年前伦敦的那场“毒雾事件”。不过,如今的伦敦已彻底摘掉了“雾都”的帽子,并努力将其打造成为一个节能环保的绿色生态城。

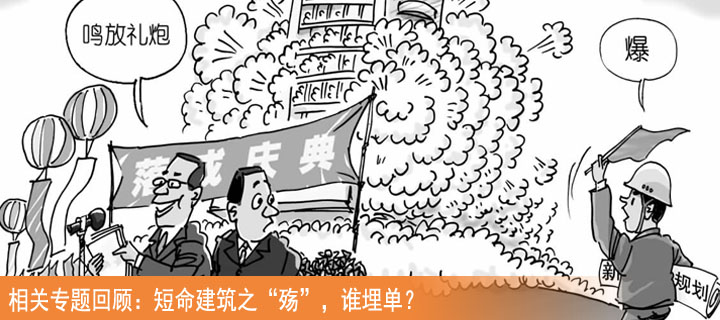

许多“年富力强”的建筑甚至刚刚建成尚未使用就被残忍地拆除,成为名符其实的“短命建筑”。中国是一个发展中国家,反复拆旧建新、过度追求建筑面积,消耗和浪费了大量能源。同时,在这种不断拆建的过程中,产生了大量的建筑垃圾,这些建筑垃圾如果采取特殊的措施,都难以分解,从而破坏土壤和城市环境。

近年来,因为规划出现问题,导致城市建设中大拆大建的事例屡见不鲜。比如,全国不少地方出现的“短命建筑”,从论证立项到建成使用不过数十年就被爆破拆除。然而按照我国《民用建筑设计通则》的规定,重要建筑和高层建筑主体结构的年限要达到100年,一般性建筑要达到50年 100年。这些“短命建筑”导致大量社会资源、财富被浪费,规划的科学性和权威性也受到质疑。

如今,我国已经成为世界上每年新建建筑量最大的国家,据统计,每年新建建筑面积达20多亿平方米。但业内专家指出,我国建筑“寿命”并不长,上世纪八、九十年代多数建筑寿命是25年到30年,相比之下,欧美的发达国家,如英国、法国、美国建筑平均使用寿命分别为125年、85年、80年。

城市面貌日新月异,而与亮丽景观相伴的,却是高楼大厦出人意料的“短命”。据沈阳媒体报道,绿岛体育中心被拆除之后,它的旧址将用于商业地产开发。

重庆朝天门港口地标性建筑重庆港客运大楼及三峡宾馆近日被爆破拆除,这两座地标性建筑使用也就20年左右。专家指出,城市规划的短视和混乱,加上房地产开发的利益冲动,造就了各地的“短命建筑”之痛。

湖泊保护和治理最突出的矛盾,是政府要解决房地产开发力度过大的问题,实实在在地保护公共资源不受侵害,一定要按规划来,依法行事,执法到位。切不可为眼前利益,而不顾长远后果。然而事实上,在“造楼经济”思维下,加上一些部门行政不作为,执法又不严,城市湖泊也就成了“造楼经济”牺牲品,湖泊就被高楼蚕食—蚕食—再蚕食,直到被彻底吞噬。只有从政府做起,从“造楼经济”思维中突围出来,由“造楼经济”变“生态经济”,城市湖泊才可以最终得到保护。

武汉一个面积300多亩的湖泊,在湖泊保护条例出台后,水面竟被填得只剩10多亩,原因竟然是没上湖泊“户口”,不在保护范围内。昨晚,有网友将这一“湖景房变图景房”列入公务员考试的试卷转交给该市水务局局长左绍斌。

城市在变迁中难免沧海桑田地变换,高谷变平地,沟壑成通途。随着城市建设的扩张以及地方财政渠道的开拓,“填湖”开始成为城建中的一大特征。在一些原本波光潋滟的城市,湖泊成为建筑开发的重点,水域面积日益减少,与之相随的是城市生态环境被严重破坏。

荆州市洪湖湿地管理局一工作人员称,洪湖面积也在逐年减少,导致湖面减少的原因,主要有填湖建房或建公园、围湖造田、筑坝拦汊等。

平坦、宽敞的路面将人活活吞噬,这似乎是灾难片中才有的景象。然而,近年来,中国城市地面发生塌陷的新闻不时见诸报端。地陷引发各地公众的恐慌情绪,网民频用“步步惊心”来形容当下城市路面现状。

路面不会无缘无故地坍塌,人也不会无缘无故地“不慎”掉进热水坑。与自然因素主导而难以抗拒的城市内涝比起来,地陷应该算是“三分天灾,七分人祸”。城市市政设施屡夺人性命,只能暴露出管理失范,责任懈怠,折射出相关部门对人民群众生命安全与健康的漠视和不负责任。同时拷问着城市基础设施的质量和管理水平。

近年频繁出现的地面塌陷事件成了城市里的潜在陷阱,这与城市化进程的推进不无关系。人类超采地下水、建设公路地铁无规划、铺设管网反复填挖道路等等,使得城市地面在面临极端天气考验时,频发地质灾害。

经常被“开肠破肚”的城市地底经过各类改造,出现了种种安全隐患,潜伏着对城市安全构成威胁的隐性危机。城市的地面塌陷是否跟地下空间开发有关,这需要严格的地质调研,但在专家们看来,城市的地面塌陷,更多的涉及城市建设的前期规划和后期管理。

近年全国各地地陷事故频发,甚至带来 “走路死”“开车死”等惨剧,被形象地描述为“古人忧天”“今人忧地”。地面塌陷为何防不胜防?如何充分利用地下空间同时减少地陷灾害?

统计数据显示,20世纪80年代,全国城市垃圾年产量约为1.15亿吨,到90年代已达1.43亿吨。目前国内每年城市垃圾产生量在1.8亿吨左右。预测到2030年,中国城市垃圾年产总量将达到4.09亿吨。

“垃圾围城,已让中国不少城市苦不堪言。在城镇化建设中,一定要优先考虑垃圾问题。”省人大代表印建安说。他带领团队调研了三个月,向大会提交了关于制定《陕西省城镇生活垃圾管理条例》的议案。

随着城市化进程的速度越来越快,人们给垃圾找的出路,除了废品回收利用,便是仍在垃圾桶里,等待环卫工人对此进行处理,却从来没想过这些生活垃圾到底去了哪里。事实上,我国668座城市中已有2/3被垃圾包围,甚至有1/4的城市已发展到没有合适的场所堆放垃圾。

中国每年约有1.5亿吨的城市生活垃圾产出,累积堆存量已达70亿吨,城市垃圾产出量每年以8%—10%的速度增长,而集中处理率仅略高于70%,未经处理的巨量垃圾包围着城市,处理生活垃圾的填埋场、焚烧厂也隐患无穷,给生态环境带来严重威胁。

7月21日,一场61年未遇的大暴雨让北京城遭遇严重内涝。其实,北京并非个案,在中国,许多城市面临着同样的问题——城市防洪排涝工程建设赶不上城市化的扩张速度。但,这也仅是一个表象原因。尽管雨季已去,但大雨带来的一系列问题却引发我们反思。

北京市委市政府决定,从今年起利用4年时间,分4个阶段,开展水务工程建设大会战。目标是通过4年努力,完成中小河道防洪达标治理和小水库、小塘坝等除险消隐;完成雨水集蓄利用和城乡立交桥雨水泵站、调蓄水池改造等城市内涝整治工程等。

近年来,北京、上海、广州、南京、济南、长沙等大城市也发生了同样历时短、强度大的暴雨,造成了严重的城市内涝,导致了城市交通瘫痪,并带来重大经济损失。无可置疑,城市内涝已经成为我国城市化进程面临的重大挑战。

城市内涝近年正成为人们关注的焦点。城市让生活更美好,更多的人涌进城市的同时,城市也在以更快的速度向周边扩张。可是近年的连串暴雨不断让诸多城市面临着难以逃避的尴尬,人们似乎发现,在车水马龙、蔚为壮观的地表繁华之下,必不可少的排水系统却孱弱不堪,每逢大雨必成泽国。