上述指标的采用,一方面可以知道贵港市道路交通设施的发展水平及与理想城市模式之间的差距;另一方面,决策者通过这些指标,可以预测出城市今后的设施建设规模,并由此而考虑投资问题。

市政建设管理专业人员系统

专业人员关心的是规划路网的状态和交通效益问题,因此他们需要了解具有科学性和综合性的量化指标,能够尽可能精确地反映道路交通设施的交通状态和交通效益。为此,提出以下一系列指标:

结构平衡

包括功能结构平衡与层次结构平衡,前者主要指路网功能实现和布局的合理性问题,较侧重定性分析,后者主要指路网的各组成成分之间比例的合理性问题。

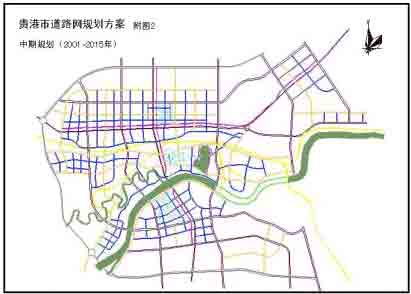

要规划科学的干路网密度,就要区别对待城市的不同区域。在城市中心区和副中心区,干路间距宜小,密度控制在4.0km/km2上下;在城市其他区域,干路网的密度相对就可小一些,控制在2.5~4.0km/km2上下。需要注意的是,非城市中心区的干路网密度也不宜过低,以免降低了这些区域的可达性,不利于它们的正常发展。

交通供需总量平衡

包括两个层次:第一层次是全路网的交通供需总量关系平衡,计算出高峰小时路网车道平均流量,利用此值可以直观评价路网规模是否适应交通需求,确定合理的高峰小时路网车道平均流量宜控制在300Vehi/h以下;第二层次是道路网关键通道的交通供需总量平衡,具体针对市区郁江两岸过江通道和穿越黎湛铁路的干路。交通供需总量分析是以较宏观手段实现的定量分析。

路网服务水平

包括路网(加权)平均饱和度、大饱和度里程的百分率以及路网(加权)平均行程车速。大饱和度路段定义为饱和度超过0.70的路段。这是使用微观的路网交通流量分配方法实现的定量分析。

道路网用户--出行者系统

出行者关心的是出行的舒适程度,这集中体现在路网的通达性方面。过去的通达性指标往往指的是由城市的中心区到达城市外围各区的行程时间。但考虑到区与区之间的出行有许多并不经过城市中心,而更多的是选择行程时间最短或距离最短的路径。因此,本次规划选用市内任一小区到其它小区的行程时间作为用户通达性指标。规划的出行者目标就是要将这一指标控制在一定的范围内。

许多城市的道路网规划往往过分强调干路系统而忽略了支路的比例,实际上,不完善的支路系统会对干路系统产生极大影响,本规划合理确定道路网络中各等级道路的长度比例,主干路(包括城市快速路)、次干路与支路的长度比例大致为1:1:2。

2.强调道路网的层次性

科学地明确规划中期规划道路网中的机动车专用道(包括快速路和主干路)系统、一般机动车道路(允许非机动车通行的主、次干路和支路)系统、非机动车道路系统和步行道路系统。

层次性的关键问题是机、非分流,人、车分流,规划与城市内通达性较好的主要道路及生活性、景观性较强的用地组团结合规划非机动车专用道;在城市的中心商业区、副中心、风景区等地段规划步行道及步行街区。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380