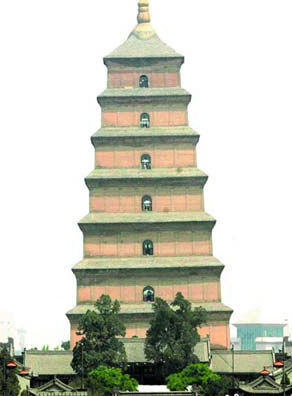

大雁塔

小雁塔

大雁塔,小雁塔,西安的这对姊妹“双塔”闻名天下,而关于它们的身世和故事,一些市民却不见得能说出个所以然来。有人问,大雁塔7层高,是不是建设时为了暗合佛家“七级浮屠”之意?其实建设之初的大雁塔只有5层高。有人问,小雁塔曾屡遇地震,三次开裂又三次闭合,是不是不可思议?其实是小雁塔的建造者有远见,将小雁塔建成了“不倒翁”。

初建雁塔五层高 玄奘曾参与建造

坐落在慈恩寺的大雁塔,现高约64米,总共有7层。塔到底是谁设计?原塔是否就是如此?

据介绍,玄奘西域取经归来后,唐高宗为安置所取佛经,勒令在慈恩寺内兴建“藏经塔”。玄奘原打算建造高90米的石塔,但因工程太大,建造颇有难度,唐高宗建议改建砖塔。玄奘随即听取了建议,建造了5层高约60米的宝塔,风格完全依照古印度建筑。当时,年过半百的玄奘还参加施工,亲自搬运土石。

但玄奘设计的佛塔,建成30年后不幸坍塌。当时在位的武则天和王公贵族集资,重新修建该塔,将5层佛塔变成了10层。五代时期的后唐王朝,对大雁塔进行了改建,塔高被降成了7层。明朝万历三十二年,大雁塔最后的大规模修建,对其进行了维修加固,在外表砌上了60厘米厚的包层。这就是现在的7层阁楼式砖塔,通高64米多。

塔名来历有故事 武则天时得今名

大雁塔为何称作大雁塔,如今仍有多种传说,最常被人提起的有三个。一是古印度迦蓝佛曾“穿石山做塔五层,最下面一层作雁形,谓之雁塔”。玄奘最初设计建造的塔就采用了这种形制;二是佛教有大乘与小乘两派,小乘佛教不忌荤腥。有一天小乘寺院和尚买不到肉,天空一群大雁飞过,和尚仰面语:“今日僧房无肉吃,大慈大悲的菩萨一定不会忘记今天是什么日子。”话音未落,一只大雁折翅坠地,于是,全寺和尚大惊失色,领悟出这大雁分明是菩萨化身,他们在大雁坠地处建造石塔从此戒绝荤腥,改信大乘佛教,因此佛塔又称雁塔。

三是当年玄奘取经途中曾困于沙漠,后来得到大雁引领,才找到水源,得以生还,建造这座佛塔是为报答菩萨化身指点迷津的大雁之恩。其实玄奘建成大雁塔后,从没提过塔叫什么名字,只说是慈恩寺西院的塔,或称其为慈恩寺西院浮屠。但玄奘所建的塔是模仿曾见过的“亘娑塔”,“亘娑”译成中文就是“大雁”,人们就把建成的塔叫大雁塔。武则天时重修佛塔后,便正式命名其为“大雁塔”,该塔名一直沿用至今。

大雁塔内藏舍利 进士及第留墨宝

玄奘成功取得真经,返回大唐故土的时候,除了带回大量经书外,还带有不少舍利、佛像。潜心翻译佛经的同时,他担心带回的物品遭遇火灾,这种情况下才建造了大雁塔。可在玄奘圆寂之后,大雁塔又有了其他的“用途”。

唐中宗神龙年间,进士张莒游慈恩寺,一时兴起,将名字题在大雁塔下。此举得文人纷纷效仿,尤其是新科进士更把雁塔题名视为莫大的荣耀。他们在曲江宴饮后,集体来到大雁塔下,推举善书者将他们的姓名、籍贯和及第的时间用墨笔题在墙壁上,若有人日后做到了卿相,还要将姓名改为朱笔书写。

在雁塔题名的人当中,最出名的要算是白居易了。他27岁一举中第,写下了“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”的诗句。尽管新科进士们诗兴不减,但墙壁毕竟空间有限,不久白墙便成“花墙”。但这些题名现已看不到了,其原因据说是,唐武宗时的宰相不是进士出身,下令将题名全数除去。

小雁塔屹立“锅”上 地震不倒非神助

说完大雁塔后,不得不说小雁塔,同样建于唐代的它,比大雁塔“年轻”55岁。小雁塔始建于唐景龙元年(公元707年),坐落在今友谊西路南侧的荐福寺内,唐著名高僧义净从古印度取经回来曾在此翻译。1300多年间,它已经历70多次地震,塔身曾三次开裂又三次奇迹复合,塔身却并不倾倒。

读者孙先生对小雁塔不倒的奇迹很好奇,他查过资料:公元1487年陕西关中大地震,小雁塔中间从上至下震裂一条一尺多宽的缝。然而时隔34年,在1521年的又一次大地震中,裂缝却在一夜之间合拢了。“真是不可思议,小雁塔的合拢难道真是‘神合’吗?”

其实,所谓的“神合”全是人为算计好的。记者从小雁塔保管所了解到,原来古代工匠根据西安地质情况,特意将塔基用夯土筑成一个半圆球体,如同一口“大锅”,使得屹立于“锅”上的塔身受震后压力能均匀分散,这样小雁塔就像一个“不倒翁”,虽历尽磨难仍能泰然处之。(记者 陈樱 杜俊岭)

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380