|

2021年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》(下简称《意见》),这是我国在1982年建立历史文化名城保护制度近40年以来,首次以中央名义专门印发的关于城乡历史文化保护传承的文件,将城乡历史文化保护传承工作提升到了战略性的高度。

广州是第一批国家历史文化名城,也是大型复杂名城的代表,已经具备了相对成熟的保护体系和制度框架,但也存在保护与发展冲突、文脉价值不显、政策制定与具体实施工作脱节等普遍性问题。在本轮名城保护改革的前沿探索中,广州发挥了积极的作用,承担了大量试点工作,在全国率先制定出台《广州市关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》,为下一步工作的全面完善奠定了基础。

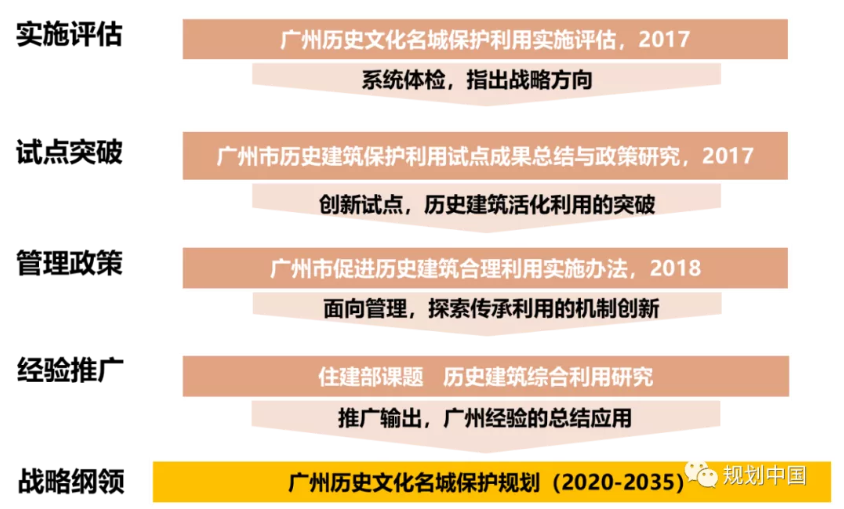

中国城市规划设计研究院历史文化名城研究所从2017年就开始了广州名城保护的系列研究和规划制定工作,涉及到从评估、规划实施和管理的全过程。实施评估是对现有保护体系的系统体检,明确了未来的战略方向;历史建筑试点工作是对活化利用从机制设计、管理政策到实施项目的突破,前期系列工作为本次名城保护规划的编制奠定了基础。

2018年习总书记考察广州时,提出广州要实现“老城市、新活力”的总体要求,这也是本版名城保护规划重要的命题和任务。在新一轮规划的编制中,项目组深入贯彻落实两办《意见》,深化名城保护发展顶层设计。

“老城市、新活力” 的内涵与意义

如何理解老城市新活力呢?

首先,从快速增长走向高质量发展的时代,文化在大国崛起、城市发展中的战略价值越来越突出。但是,由于对于历史文化的保护认知不充分,很多城市在建设过程中破坏了历史文化遗产,忽略文脉的传承,历史文化的价值并没有有效地转化为城市发展的动力。

从千年花城迈向全球城市,在全国保护传承体系的建构中,在国家重大区域战略粤港澳大湾区的建设中,广州担负着重要的历史使命和责任。

老城是城市发展的原点,是链接历史与当代的空间纽带。让老城市焕发新活力,推动文化创新转化,实现历史内涵增值,是一种文化自信的体现,也是所有历史城市必须担负的使命。广州的探索希望给其他历史城市提供一种示范。

“老城市、新活力” 的广州路径探索

作为广州这种保护制度相对完备,遗产数量巨型复杂的名城,保护规划要构建保护传承工作的顶层设计,发挥战略纲领的作用。在岭南文化中心,魅力开放门户的目标愿景下,探索老城市新活力的路径,本次规划体现四个方面,观念和方法的递进。首先,在认识上不断发展,发现原先被我们忽略的空间和意义,沿着价值认识的线索,构建多元的遗产网络体系。然后,让遗产空间在城市建设中更具有活力;最后,取得更加广泛的共识,建立落地的实施体系。

1. 再认知:不断前进的价值认识

首先,对于历史文化价值的再认知。

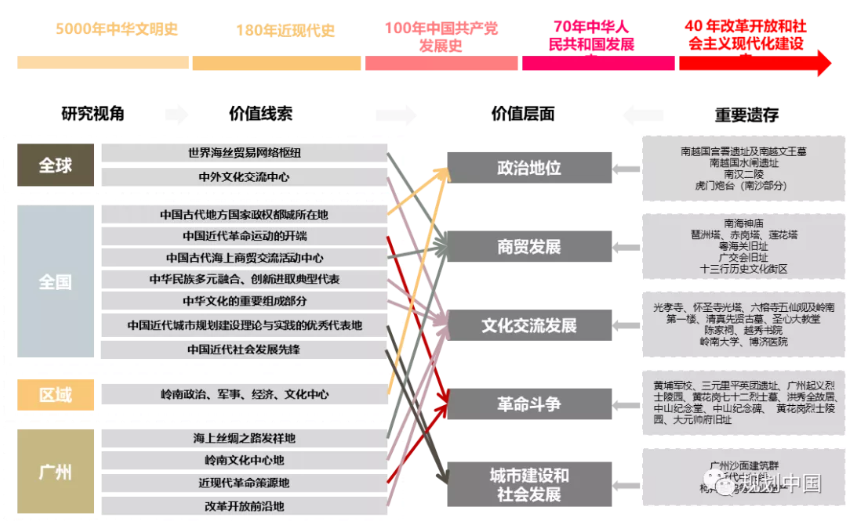

所有城市都要找到在中华文明传承序列的位置。每一座城只有把自己的故事讲述精彩,才能把中国故事讲述真实完整,同时呈现在世界面前;特别是近当代发展历程、中国共产党发展、中华人民共和国发展和改革开放发展年历程。因此我们搭建了全时间链条的空间研究脉络,在这个过程中我们更加关注两个维度。

1.1 大历史:世界海上贸易交往与文明互鉴视角下的广州价值

在大的中华文明的传承序列里发现广州的价值。陆上丝绸之路与海上丝绸之路是中华文明与世界交往的两大通道。从两汉到近代的对外贸易历史中,广州一直是我国的首要港口城市,是全球海上贸易体系的重要枢纽。明末清初,统治者实行海禁和闭关政策,仅广州一口通商,是我国历史上唯一一个永不关闭的对外窗口,以广州为代表的“丝路精神”为中华文明应对世界大潮的冲击维持着活力,保留了中华文化复兴的强大动力。

在中华民族多元一体国家形成的序列中,自秦始皇建设秦驰道,开辟岭南纳入中华版图,广州就成为了中原文化向岭南辐射、海洋文化向内陆延伸的交汇点。海丝和陆丝是中国对外交流沟通的脉络,长城和明清海防线是两个重要的国家军事防御网络,广州一直是抗击外侵势力的桥头堡,写下了中华民族自强不息的历史。在大历史的认识中我们发现了古驿、海防设施、古代航运这些丰富的区域的文化线路遗产。

1.2 小故事:改革开放前沿,凝聚多元人群开放进取、敢于创新的城市记忆

在大宏观叙事之外,回归每一个城市生活的个体,鲜活生动的小故事也代表了广州独特的城市精神。广州作为改革开放的前沿,凝聚了多元人群开放进取、敢于创新的城市记忆。作为批发之都,华南工业中心。繁荣的轻工业发展带动了南下打工潮,纺织厂有中国第一代农民工奋斗的印记,中国第一条经营服装的个体户商贸市场高地街有外来妹打拼的故事,近些年这些工厂迎来了转型发展,成为创意园区,诞生了很多著名企业,延续着开放创新的城市精神。

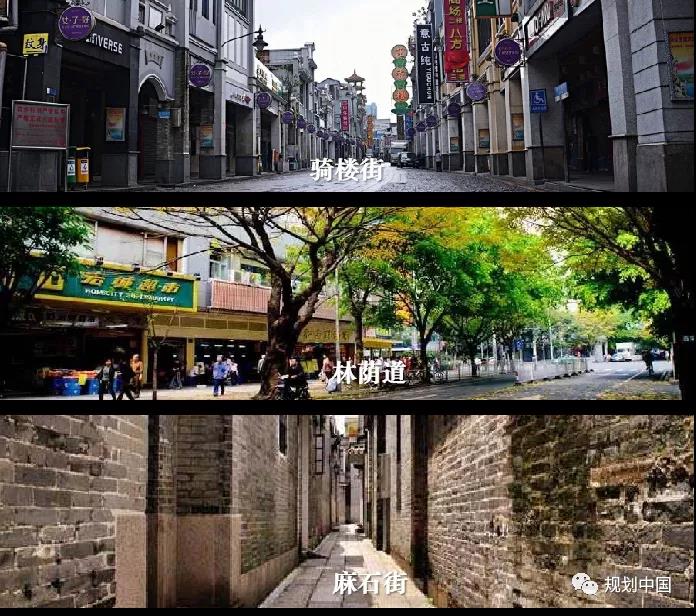

广州老城是一座生活的古城。“饮早茶,睇粤剧” 代表了一种精致的老城生活。清平中药材场这种传统市场不仅老城居民爱逛,也吸引了很多游客参观。林荫道、麻石街、骑楼街代表的老街老巷承载古城生活的脉动。

2. 筑体系:多元代表的遗产网络

基于我们在价值上的拓展,我们希望构建一个全脉络、全类型、多层次、全要素保护内容体系。把遗产体系织补完整,建立完整的遗产名录网络,为老城市新活力找到更多元,代表更多人情感的遗产代表。

2.1 构建粤港澳大湾区历史文化网络

响应国家重大战略,共筑粤港澳大湾区历史文化网络体系。大湾区同根同源、文化相通。广州是粤港澳大湾区历史文化核心,清代广州府的范围基本上与大湾区范围一致,四大中心城市香港、澳门、深圳都属其中,广州在历史城镇体系演变过程,一直作为岭南文化归属感,认同感的凝聚核心,也是世界粤语系人群、华人华侨的心中永远的“省城”。

推进海岸线上的万里长城海防文化带联动保护。珠江口海防系列遗址是我国三大海防体系广东海防的核心。在大湾区尺度联合共建,以爱国主义、国防教育为主题的海防文化带,以虎门要塞为核心,建设海防遗址国家文化公园,构建中华海防文化的重要标识。

2.2 市域文化与生态共融的整体空间格局:珠江文化带的保护

珠江是重要的航运通道和生产通道,沿线分布有大量老厂房、老仓库,通过工业遗产的转型升级,把北起西航道石门、南至狮子洋虎门长 110 公里的珠江从珠江经济发展带向更为复合的世界级滨水文化景观带转型,白鹅潭到南海神庙“三个十公里” 形成彰显岭南文化、展现城市变迁,创新资源集聚的活力景观长廊。

推进南粤古驿道、流溪河文化带沿线村落建筑驿道等遗产的活化利用促进乡村振兴。当前沿线村民由于改善生活的需求搬到新村居住,导致村落空心化、传统建筑持续衰败。我们希望能够通过这种线路性遗产以线带点激活沿线特色村镇发展活力,促进乡村振兴战略实现,通过多元模式盘活闲置传统建筑这样一个方式,能够让我们古村落重新承载田园归属感情感。

2.3 历史城区环境:向海而生,基于古代航运秩序的海丝史迹发掘

基于全球海丝的视野,我们认为要从向海而生的空间秩序中,认识整个贸易港口、城乡聚落、庙宇地标共同构成的历史航运体系。例如三塔锁江的历史空间,从伶仃洋、狮子洋进入古城,看到南海莲花塔就代表进入了广州,三座风水宝塔就是三个珠江航道灯塔地标,宣告船只进入广州古城的距离,认识这些遗产的价值才能讲好广州海丝故事,传递海丝精神。

2.4 历史城区:将近当代发展的核心板块东山片区纳入研究范围

本次规划将东山片区纳入历史城区研究范围。没有东山的老城是不完整的,空间上外围关厢地带格局、河涌水系整体网络与老城密不可分;价值上,东山地区是清晚期至今广州重要的政治中心和文化交流门户,老城四大文化版图之一。东山新河浦召开的中共三大对中国共产党的发展历程产生了深远的影响。将东山片区纳入提出整体管控之后,红色文化步径可以更为完整地展现。

2.5 增补承载共同记忆的工业遗产类、历史校园类历史风貌区

凝结一代人共同记忆的这些老工厂、老校园是一个个平凡个体小故事发生的场所。像TIT、信义会馆在第一轮更新很好地与经济发展相结合,但是为了更好地应对未来的迭代更新,留下见证新中国的工业建设到近当代的转型升级这个历史过程的空间,我们把它列入历史风貌区、明确未来更新的底线要求,也为更多像微信这样的企业继续提供孵化成长的文化空间。

3. 显文脉:更具活力的空间载体

在要素高度复合的老城市,如何让这些埋藏在层叠之中历史的信息承载当代生活,成为具有文化内涵的空间载体,成为焕发新活力的源泉,我们提出塑造彰显文脉的城市空间、和与文脉共生的功新功能。

历史城区作为广州千年不变的中心,应当成为承载“老城市新活力”的典范地区,用保护传承的方法,实现空间和功能的提升,成为承载国际交往和传播中华文化魅力的重要平台。

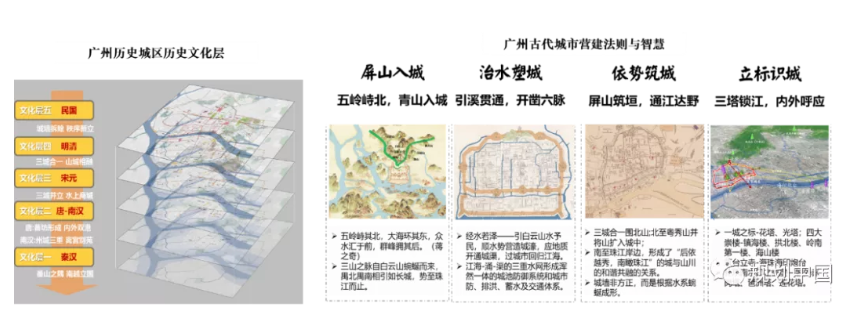

3.1 传承古代城市营建智慧

历史城市是一个叠加发展的过程;从秦汉到当代,广州的老城发展体现了一脉相承的叠加性,在这些复杂的历史空间之中,既有显性的历史遗存,也有隐性的、已经消失的信息,隐藏在历史信息之中的是千年以来,古代广州营建的法则和智慧,包括了对于山江秩序的组织、符合地理气候环境的改造。在遗产发掘之上,还需要在空间策略上彰显这些“古代智慧”,传承营建的基因。

我们提出三个空间的传承行动,首先,修山理水,青山半入城,修复山江融合的绿色廊道,把古城内部的街巷空间与山江脉络,通过云道的延伸等方式进行串联。

宋代形成的集防火、给水、防洪排涝、通航功能为一体六脉河涌水系,是古城重要的生命线、生活线。90年代的城市建设填埋了大量河涌水系。本次规划提出对部分历史水系进行复涌和局部露明,特别是玉带濠和西壕涌,不仅可以提高城市韧性,也为高密度的老城空间引入新的文化活动场所。

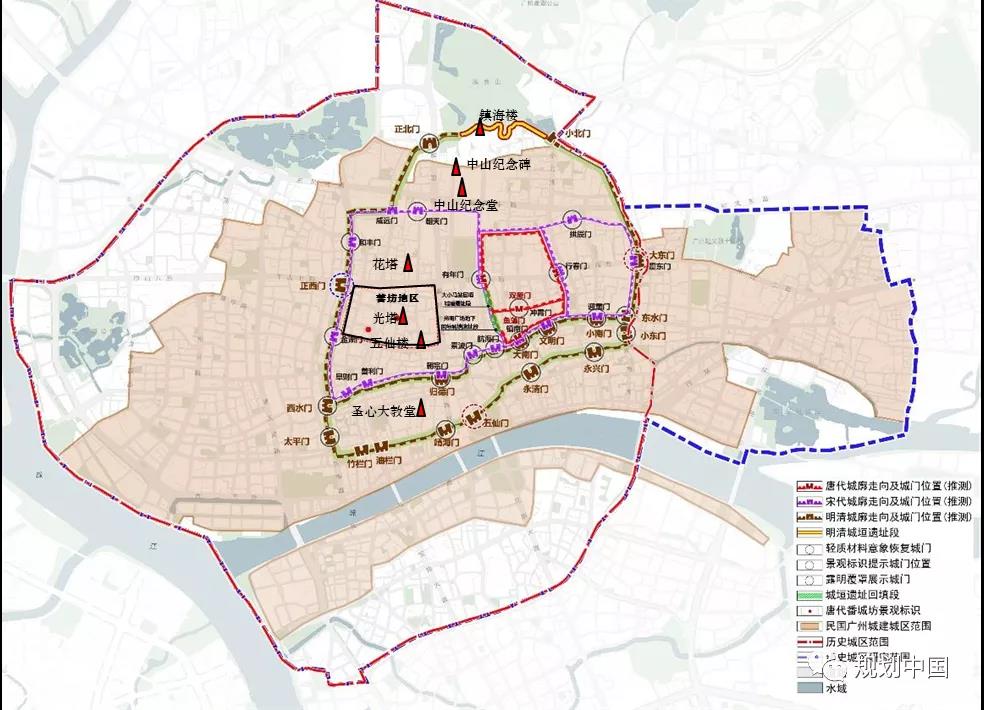

在明清城址范围的认识基础上,了解更早的广州城市营建的空间脉络;唐-南汉、宋代的早期城墙所代表的更早广州的轮廓逐渐被古城建设淹没和忽视,这当中也包括唐宋时期,阿拉伯商人集中居住的清真寺光塔为中心的蕃坊,是广州最早的使馆区。这些有意思空间通过铺装绿化、露明覆罩模拟标识展示,重新让更多人感知轮廓。对于圣心大教堂、光塔这些人文地标,通过周边地区的环境和建筑高度的整治,凸出历史节点的空间统领地位。

第三,凸显千年未变的古代传统中轴线,作为最早城址的所在地,北京路地下有从唐代到民国的千年古道遗址,现在成为了繁华的商业街区,通过高科技手段对于千年轴线的演变进行街景模拟展示。开敞空间标识消失的历史码头、桥梁、车站历史信息和发生的历史故事,让每个街角都能与历史对话。

3.2 功能提升:“最广州的空间场所 ”承载 “最国际化的文化交往”

彰显文脉的空间代表了“最广州”、最有历史韵味的场所,而在这种空间中,应该为广州承载最国际化文化交往活动,重点保障政务外事、国际交往和文化活动功能。竹筒屋、骑楼这种老建筑,很多成为堆积货物的门面仓库,需要通过适应化改造,更好地承载面向未来的功能。

当代功能叠加了历史的视角,功能上也要做出转型。我们拿在老城集聚的商贸空间作为例子,一方面传统十三行文化这种传统商贸功能由来已久,是老城活力的重要来源;另一方面,货流人流的确造成了交通堵塞、人行环境恶化。因此,规划提出细分批发门类,开展分类整治,重点推进具有文化属性的清平中药材市场、文德路艺术品街向综合商贸文化集市的功能转化。

4、聚共识:有效落地的实施体系

4.1 过程协商的“共识”达成

广州市民意识很强,各管理主体、产权主体、媒体也保持着对保护工作的高度关注。在这样的社会环境和舆论环境中,需要我们通过不断的协商让历史保护成为全社会的共识。

4.2 创新历史地区保护支持政策

基于历史城区的高点定位,需要不断创新历史地区的管理政策,来促进历史城区管理主体的保护积极性。我们提出要改变以GDP增长、财政收入为导向的行政考核,将转型升级、古城保护、环境改善纳入指标;提出在全市统筹更新和住房保障项目,缓解在历史地区的更新平衡压力。

4.3 融入城市建设,历史地区“微更新”

为了让历史地区的城市更新工作与历史文化保护高度融合,我们提出根据历史城区内更新项目在保护要求、更新模式上的差异研究制定更具有针对性的编制指引,划定一个基于保护范围,同时对应到基层管理主体街道和社区边界的更新单元,以单元推进各类保护和更新实施工作,使管理下沉,为共同缔造的开展奠定更好的基础。

4.4 以行动为抓手,推动历史文化保护工作的全面落地

为了让保护规划更好地发挥实施指导作用,我们提出政策支持类、实施项目类、规划传导类、公共活动类四类项目进行传导,提高保护规划的“可显示度”。

总结与思考

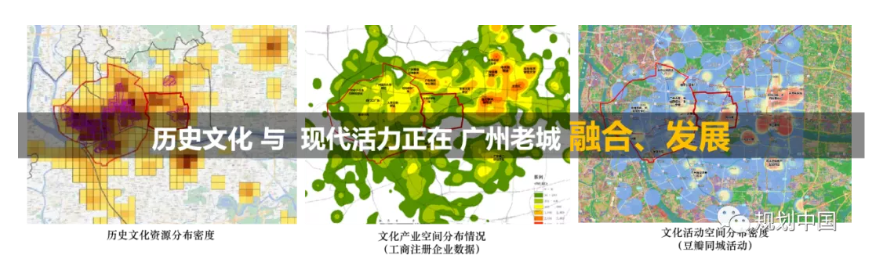

从2017年到2020年我们跟踪了几个数据,包括历史文化资源密度、文化产业空间分布密度、现代文化活动的分布密度。可以看到,起初在历史文化资源最富集的老城并没有所匹配的文化活跃程度。但是随着保护规划下实施项目的推进,文化活力和历史文化正在逐步形成一种耦合,特别是北京路、圣心大教堂、东濠涌环境整治等一些重大工程的实施地区,活跃程度逐步提升,可以说伴随保护工作的实施开展,在广州,一种历史文化与当代生活的对话正在建立。

(许龙,中国城市规划设计研究院名城所)

|

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380