作者:杨晓光,系同济大学教授、交通运输工程学院交通工程系主任

我所报告的题目具有宏观战略性,因此不太好讲,但我认为面对现在中国的发展情况,还是有义务就这个话题说一说个人的想法。

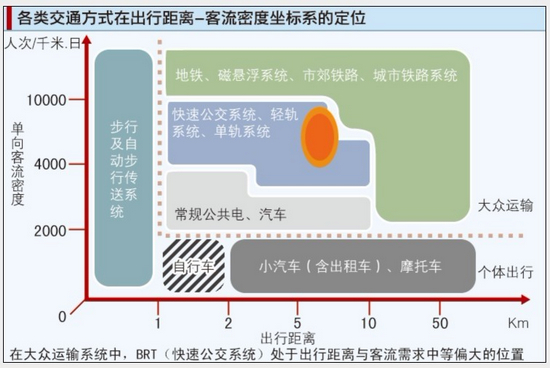

数据来源:作者提供

当前面临的挑战

关于中国城市交通发展战略及选择,实在是一个很大的问题,我想从几方面跟各位做交流。

先谈一下中国城市交通发展以及面临的挑战问题,今天有不少专家都讲了这个问题,我想从以下几个方面重新谈一下自己的想法。

首先,是我们城市化的现状。1980年代的中国,100人中只有20人在城市中生活,当前100人中大概有50人生活在城市中。

在不久的将来,即2020年,可能有65%左右的人在城市中生活。另一方面,中国的城市现在约有700个,其中,人口在200万以上的城市有10多个,拥有100万以上人口的城市有20个。这些都是客观存在的实际情况,上海的城市人口是多少,一直没有明确的数字,若不能准确把握人口数据,则城市难以正确发展。

长期以来,城市是构造在形态的建筑布局之上,也就是说我们的城市过于形态化,实际上是由长期非机动化社会发展出来的城市,基本上是静态的。

再看看城市对机动车的依赖。90%的美国人出行基本是靠小汽车来支撑,现在我们正在追随其速度。

以北京为代表,北京市100户人家中就有60户人家有小汽车,上海虽然采取了拍卖私车额度的限制措施,但车辆数仍然接近300万辆。

客观上,中国交通情况是一年的交通损失占整个GDP的2%多一些,这个数字相当于每年的教育投资经费。交通事故方面,每一年有10万人因交通事故而死亡,还有环境、资源占用等社会问题。

同时,特别是在学术界的一些推动下,中国不少城市的智能交通迅猛地发展,几乎世界上所有的东西和技术,我们都能看得到。

但是,另一方面,我们的行政体系也极其庞杂,关于交通,有很多人在关心。

在一位出行者从O点(起点)到D点(终点)的出行过程中,有这么多的部门,从共和国的副总理到每个部的各个处,以及地方城市的诸多主管部门都在关心,但功能错综交叉。不争的事实是部门的分隔导致了不同交通方式构成的综合交通体系的规划、建设、管理、服务、投资、决策、政策以及技术的局限。

进一步认识城市和交通之发展

我们是不是应该进一步认识城市和交通的发展?事实上,当今的城市建设基本上还是简单地基于对早期的雅典宪章的理解。

在雅典宪章里,机械地把城市划分为四个功能,分别是居住、工作、游憩和交通。

现实中,特别是交通汽车化迅速到来以后,我们越来越深刻地认识到,是交通将城市的几大功能有机地结合在一起,城市应是动静功能的和谐体。同时,也应注意到交通在引导城市的发展过程中的重要作用。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380