虽然规划理论可以分成不同的“代”,但是本身分代也是可以讨论,没有一个定论的。“代际”的变化是渐变的,对中心点扩展变成了一个面,再成了一个新的理论。第一代是理性模式,我们看到是《雅典宪章》、功能、人跟城市的关系,很少的谈到人和人的关系,人跟自然的更少;第二代倡导性规划,讨论比较多的是人和人的关系,人跟城市、人与自然的关系;第三代越来越平衡,关注到人和城市、人和人、人和自然的关系(见表1)。要建立中国自己的城市规划理论的话,要克服对第一代的过度依赖,认清《雅典宪章》是一个理论不是实践。

表1 现代西方规划理论的代际变化

规划实践: 城市房价•城市结构•城市形象

当前中国城市建设中存在的问题均和理念误区有关,包括城市房价(和决策模式有关)、城市结构(和城市交通有关)、城市形象(和生态城市有关)、区域发展(和规划目标有关)等方面。下面试做一些不成熟的探讨。

一、房价问题

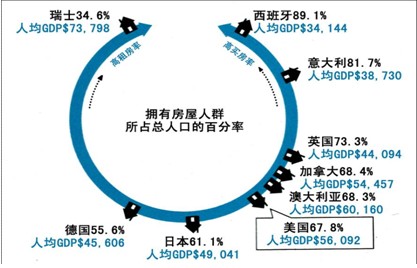

首先,舆论应该大力宣传“拥房不是城市居民唯一的居住形式”,看看调查表(图1),这是一个关于人均GDP和拥房率的关系的调查,拥房率最高的是西班牙。西班牙人均GDP34OOO,拥房率接近90%。人均拥房率最低的是瑞士,人均GDP最高。中国的普查报告告诉我们,我们的人均GDP是360块,拥房率达到82%,这不是政府的事情。如果一个年轻人把所有的钱付了首款,手里就很少有流动资金创业。把房子买在一个城市以后,如果其他城市有很好的创业机会,就会舍不得走。所以过高的拥房率起码在这个两点上不利于年轻一代的流动和创业。

(图1一些发达国家的人均GDP及拥房率)

其次,解决住房不一定就是靠政府解决廉租房,这样又回到了一切依靠政府的老路上。大量政府建造的廉租房,在未来可能带来一系列问题,包括维修管理及资金、分房中可能的腐败、低收入者集中在廉租房地区带来的社会问题等。审视1930年代以来美国住房政策的演变,有很多相似的教训值得借鉴。其中的正面经验是,政府通过鼓励性政策,调动企业、社会的力量,共同建造出租房。在中国同样应该调动各方力量。例如,在一定时期内,保留城中村,同时在其中引入现代基础设施,以满足低端租房者的需求,不失为一种过渡期的解决办法。对于城中村,不应该政府全包,政府所要做的就是疏导。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380