辜胜阻,经济学家,博士生导师,全国人大常委、全国人大内务司法委员会副主任委员,民建中央副主席,武汉大学教授,北京大学、清华大学、中国人民大学等高校和中国社会科学院兼职教授。曾任全国工商联副主席、全国政协常委、湖北省副省长、武汉市副市长。

城市群如何引领经济社会发展?

构建长江中游城市群对中国发展和世界格局意味着什么?

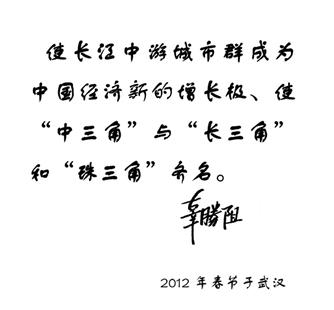

经济学家辜胜阻在北京接受记者采访,就这些问题发表了精辟的见解。

经济全球化和区域经济一体化的大背景下,城市竞争逐渐由单一竞争演变为区域性竞争,城市群成为国家参与全球竞争与国际分工的重要地域单元

1957年,法国地理学家戈特曼首次提出城市群的概念。

城市群体带来的不仅是城市空间地理分布的变化,更体现出一种新的生产方式布局,代表了一种新的经济驱动力,是高级形态的城镇化模式。

城市群的形成过程实质上是城市范围扩展、功能升级、结构优化的嬗变历程,主要表现为人口、产业、资源等生产要素向城市聚集和向周边地区扩散,不断促使城市数量增加、城市规模扩大,形成城市网络。

经济全球化和区域经济一体化已成为时代趋势,城市间的竞争逐渐由单一竞争演变为区域性竞争,城市群成为各国参与全球竞争与国际分工的重要地域单元。

城市群对全局发展具有“中枢”的作用,具有强大的聚集、扩散功能,彰显巨大的区域增长带动力

世界城市群的形成,是世界城市发展到高级阶段的产物。

分析世界六大城市群,有六大共性。

一是集中发育在自然条件和区位条件优越的地带,大都沿海、沿江、沿铁路线分布。

二是发挥着全球及国家中枢的重要职能。城市群是一个国家或区域的经济核心区、增长极,是社会经济最发达、经济效益最高的地区,具有强大的聚集、扩散功能。

以纽约为例,这里汇集着全美30% 的国际大公司总部,拥有全美最大的1000 家工业企业中的116 家。这些核心的公司和企业又吸引着与之相关的各种专业管理机构和服务部门的聚集,体现中心城市的集聚效应。

城市群的扩散功能体现在,克服单个城市在发展过程中的局限,汇集区域整体力量,增强对国内外经济要素的吸引力,创造出更大的经济效益。

三是具有完整的城市等级体系和现代产业体系。

四是具有合理的国际分工协作体系。

五是具有高度发达的基础设施网络。

六是城市群的兴起和发展,与世界科技中心、经济重心的转移密切相关。每一次科技中心的转移都引起了世界经济中心的转移,每一次经济中心的转移又带来区域范围内大规模的工业化和城市化,为城市群的形成和发展提供了重要条件。

进入21世纪,世界经济增长重心向亚太地区转移,中国的长三角、珠三角、京津冀三大城市群脱颖而出,成为经济大引擎。

扛鼎崛起重任的中部,呼唤自己的城市群。得中独厚、得水独厚,长江中游城市集群有能力成为中国经济社会发展的新引擎

改革开放以来,我国选择了“注重效率优先非均衡发展”的区域发展战略,出台系列优惠政策,鼓励东部沿海地区对外开放率先发展。

当前,世界经济格局进入深度调整期,不确定性因素增多。我国也正在进行经济结构战略性调整,经济从高速增长向稳步发展转型。特别是2011年以来,上海、北京等地区经济增速放缓,迫切需要构建新的“增长极”,实现区域经济协调发展和国民经济可持续发展。

扛鼎崛起重任的中部,呼唤自己的超级城市群。

在我国经济发展格局中,以武汉、长沙、南昌为核心的中三角地区具有明显的发展优势,得水独厚、得科技独厚、得中独厚。从所处流域看,长江流域在中国经济版图上举足轻重,是带动中国经济起飞的脊梁。中三角地处长江中游地区,扼长江经济走廊之“心脏”。

从所处区位看,中三角地处我国经济地理的中心,连南接北、承东启西。其中,武汉位于横贯东西的长江和纵穿南北的京广铁路干线的交汇处,与北京、天津、上海、重庆、西安等特大中心城市的距离都在1200公里左右,市场辐射的比较优势尤其突出。

从资源产业看,中三角地区拥有较为完备的工业体系和产业基础,潜在市场巨大,资源禀赋和要素成本优势明显。

加快长江中游区域经济发展,推进中三角合作,对全国统筹区域发展、构建新的经济增长极,具有重要的战略意义。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380