——以新疆为例

土地利用问题,总的来说就是经济社会快速发展对土地利用的增长需求与限制土地利用有效供给的生态、经济、社会诸要素间存在的矛盾关系[1]。目前国内外集约用地评价研究在地域范围上主要集中在城镇土地,在土地利用类型上主要集中在建设用地,针对农用地,尤其是耕地的集约利用评价研究涉及不多,也很不系统。针对新一轮土地利用总体规划修编工作的需要,结合我国现阶段耕地保护工作的开展,本文重点探讨耕地的集约利用评价问题,并构建相应的评价指标体系,为持续、科学合理利用耕地,保障社会经济发展提供参考依据。

一、 耕地集约利用的内涵界定

土地集约利用是土地利用方式的一种,究其根源首先就是针对农用地(尤其是耕地)提出来的,李嘉图在其著作《政治经济学及赋税原理》中首次对农业土地集约利用概念进行了阐释,后人对农地集约利用的解释均在此基础上发展而来。在“增长即发展”传统发展观指导下,农地集约利用被简单的视为增加生产要素投入,而这种片面追求高投入——高产出的所谓“常规现代化农业”的集约方式已被证明为不可持续[2]。我国的农业现代化应在科学发展观指导下,首先保证粮食安全,而后再根据市场需要调整产业结构,这就对现阶段我国的农地利用,尤其是耕地利用提出了更高的要求。尽管目前针对耕地集约利用的概念尚未有统一且明确的定义,但集约利用的理念却一直贯穿在人们的耕地利用过程中。参考诸多学者对农用地及城镇用地集约利用的理解,笔者认为耕地集约利用的内涵可以这样界定:基于区域农地资源科学配置和结构优化的前提,在有限的耕地面积上合理增加相关生产要素投入(数量适宜且结构协调),以最大限度的提高耕地利用的资源、经济、生态和社会效益,充分发掘耕地利用潜力,从而在耕地利用上走内涵挖潜和持续发展的道路。

二、 评价指标体系构建目标及原则

土地资源集约利用评价是分析其现状特征和问题,为实现区域土地资源的集约利用提供辅助决策的有效途径。耕地集约利用的最终实施有待于对其评价的实现,后者的一个核心内容就是评价指标与方法的选取。其中,评价指标体系的构筑更为重要。要在评价目标确定的基础上,明确指标体系构筑及指标选取原则。

(一)评价目标

耕地集约利用评价即设计一套集约利用评价的指标体系,通过对各项指标的衡量和分析,探索不同背景条件下集约用地的标准及其评价方法,进而对耕地的集约利用水平进行评价。耕地集约利用评价目标应从以下几个方面加以考虑:一是落实科学土地资源观,提倡实行科学的耕地利用方式;二是提高耕地质量,增强耕地的适宜度;三是通过集约用地评价,使人们更为深入地把握集约用地在空间上的分布和在时间上的演替规律,进一步了解集约用地影响因素产生作用的机制和在不同的环境条件下所发挥作用,推动集约用地研究工作的开展;四是促进耕地在区域发展中形成合理的集约度,只有这样才能为区域可持续发展奠定坚实的基础。

(二)评价指标体系构筑及指标选取原则

1.科学性、前瞻性与操作性兼顾原则

正确理解耕地集约利用的科学内涵,选取能较为客观和真实地反映区域耕地集约利用状况的评价指标,不仅含义明确清楚,而且便于进行横向或纵向比较;选取指标要有预见性和指导性,要与区域土地利用总体目标和耕地利用的未来主导方面相一致;与此同时,充分考虑理论研究是否现实可行、所选指标是否易于量化、资料数据是否便于获取以及计算过程是否过于繁杂等,应尽量立足现有资料,选取有代表性的指标。

2.资源环境适宜性原则

集约利用的指标体系,既不能为了提高耕地集约利用水平而制订“拔苗助长”的标准和政策,也不能人为地降低标准,导致耕地粗放利用。既要遵循社会经济发展规律,也要遵循自然规律。因此,在制订具体的集约利用指标体系时,要考虑当地的自然生态系统的状况和发展规律,在区域环境和资源容量限制下安排土地的集约利用,并与社会经济发展中具有社会约束力的土地利用伦理观念相一致[3]。

3.系统性与层序性结合原则

耕地集约利用是一个系统性的概念,构建指标体系要统筹考虑各个方面的系统功能,入选指标本身应构成相应系统,反映耕地集约利用从投入到产出的各个方面及其相互关系,覆盖面全面又不重复;具体组织各个评价指标时,必须依据一定的逻辑规则,最终建立的评价指标体系应具有较强的结构层次和顺序性,而非杂乱无章、并行并列或简单的排列组合。

三、指标体系构建基本方法

耕地集约利用评价指标体系设计的基本思路是以耕地集约利用内涵界定为基础,以耕地乃至土地可持续利用和社会经济可持续发展为目标,以合理、合法、高效为出发点。耕地集约利用评价指标一般包括以下几个方面的评价内容:影响制约耕地集约利用因素指标,耕地集约利用程度评价指标,耕地集约利用趋势和可持续度。

在具体的指标评价体系设计时需满足层次性要求,应包括目标层次、准则层次、措施评价层次等。层析分析法是指将决策问题的有关元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础上进行定性和定量分析的一种决策方法,具有较高的逻辑性、系统性、简洁性和实用性等特征[4]。如对指标体系的构筑应用层次分析法,定性的将有关指标进行合理分层,再定量计算出每一个指标在各层次及整体的耕地集约利用水平中的重要性,可达到评价定性和定量相结合得目的。

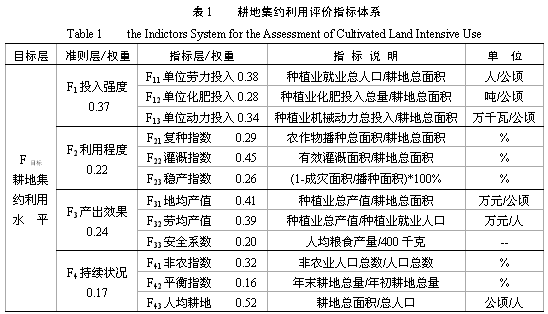

四、耕地集约利用评价指标体系

遵循前文拟定的有关原则,在参考相关文献和已有研究成果[5,6]基础上,本文采用理论分析和专家咨询相结合的方法,构建了耕地集约利用评价指标体系。

首先以耕地集约利用水平作为评价目标(目标层),然后从耕地集约利用的不同层面为基础设立投入强度、利用程度、产出效果和可持续状况四个准则(准则层)。并在此基础上分别筛选隶属于不同准则的评价指标(指标层),最后形成包括目标层、准则层和指标层三个层次的耕地集约利用水平评价指标体系(表1)。

(一)评价指标权重的计算

区域耕地集约利用评价是一个多因素因子综合评价的过程,需要根据评价区域的特征分析评价指标体系中各因素因子的重要程度,确定各指标的权重。权重确定方法可以分为主观赋权方法与客观赋权方法两大类。所谓主观赋权法就是人为地凭经验确定权重,如专家打分法(Delphi)、层次分析法(AHP)、因素成对比较法等;客观赋权法则依据评价对象各指标数据,按照某个计算准则得出各评价指标权重[8]。客观赋权法可以减小主观影响,得到客观而有说服力的权重结果,主观赋权法却可以根据实际情况作出切合实际的判断,二者结合将有助于得出更加准确的结果。

信息论中信息熵表示系统有序程度,一个系统有序程度越高则信息熵越小(反之亦然)[7]。因此,可根据各项指标值差异程度,利用信息熵分别计算出各准则层、指标层权重,为综合评价提供依据,是客观赋权法中较为常用的方法。同时,本文亦采用专家打分法和因素成对比较法对相应层次各指标权重进行计算,最后将三种方法结果的算术平均值作为最后的权重值。具体的计算过程本文就不再赘述。

(二) 评价指标值的标准化

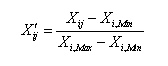

为统一各指标量纲与缩小指标间的数量级差异,需对原始数据进行标准化处理,鉴于本研究所选取的指标均为正向指标,取值越大越好,故采用如下标准化公式:

式中: 为标准化后某指标的值; 为处理前某指标的值; 为处理前同系列指标的最大值, 为处理前同系列指标的最小值。

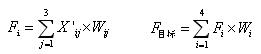

(三)评价分值的计算

利用标准化后的各评价指标分值及其相应权重,在单项指标评价的基础上,建立耕地集约总体评价,计算耕地集约利用水平,公式如下:

式中: 为各准则层分值; 为耕地集约利用水平; 为指标层各指标的标准化值; 为指标层各指标的权重; 为各准则层的权重。

五、耕地集约利用评价实例——以新疆为例

以新疆自治区整体为基本评价单元,利用1997-2006年间的《新疆统计年鉴》及新疆维吾尔自治区土地利用变更调查汇总数据,按照前文所述方法,首先计算出各层次指标权重(如表1标注),而后计算出各层次指标得分情况,以此对新疆耕地集约利用水平进行综合评价。

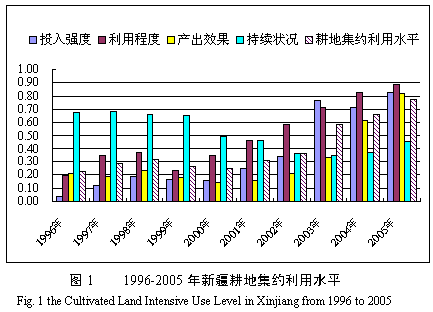

如图1所示,全疆耕地整体的集约利用水平在1996-2005年期间在波动中的呈上升趋势。在2005年达到了最大值0.7741,是最小值1996年的0.2222的3倍多,10年间,年均集约利用水平提高24.84%,进步显著。随着社会经济发展,人们科学文化素质不断提高,耕地利用的科技含量也逐渐加大,从而促进了耕地的整体集约利用水平。

1996到2005年间,投入强度指标整体上呈波动提高态势,1996年到2000年期间投入强度有所波动,投入强度不高;2000年以后,尤其是2002-2003年间,投入强度实现了跨越式提高,由2002年的0.3397跨越到2003年0.7640。新疆是个农业大省,耕地面积较大,种植业就业人口始终较多,近年来人们在耕地利用过程中加大化肥投入,同时机械化程度又不断提高,这都使投入强度呈现出持续的提高态势。

由图1可见,耕地利用程度在近10年间也呈现出波动提高的发展状态。在1999年和2000年,全疆的耕地利用程度出现了严重下滑。主要是这两年里受灾面积较大,1999年是近15年来受灾面积最大的一年,受灾面积达129.08万公顷,2000年的受灾面积达93.25万公顷。

可见,自然灾害对耕地集约利用的影响是十分大的,尤其是在新疆这种自然地理条件比较恶劣的地区。

产出效果指标值在近10年来的发展情况也是呈波动的提高态势。与投入强度指标的变化相似,1999与2000年两年的产出效果也比较不理想,与这两年受灾面积较大,耕地产值不高有比较大的关系。2002年以后的产出效果一直比较理想,在2005年达到了最大值0.8161。

与其他几个指标相反,持续状况指标值却始终处于下降的态势,这不得不引起人们深思。新疆近10年来耕地总面积呈波动的减少状态,人均耕地面积更是持续减少。与此同时,新疆的非农指数却提高不大,这与新疆经济基础比较薄弱,二三产业发展不够强劲有比较大的关系。因此,如何协调好耕地减少与社会经济可持续发展的问题,成为人们理应密切关注的课题。

结 论

对于耕地集约利用,国内相关研究还很不系统,在借鉴相关研究成果的基础上,本文对耕地集约利用的内涵进行了界定,在此基础上提出了耕地集约利用评价的目标以及指标体系构筑的原则与方法,最后探讨性的构建了耕地集约利用指标体系。对今后开展耕地集约利用评价具有较好的理论与实践意义。

新疆作为我国的农业大省,拥有十分丰富的耕地资源,进行耕地集约利用评价具有很强的现实意义。通过文章中所构筑的评价模型计算发现,新疆的耕地集约利用整体水平近年来不断提高,投入强度、利用程度和产出效果也都处于整体上升态势。但必须引起注意的是,持续状况却在逐渐下降。如何在保障社会经济持续发展的基础上合理利用、保护耕地成为人们不得不关注的课题。文章只对新疆整体的耕地集约利用水平做了粗浅的评价,下一步的研究有待于以新疆所属各地州为基本单元,分析全区内耕地集约利用水平的时空差异,为不同地区的耕地集约利用提供理论指导与参考依据。

参考文献:

[1] 刘彦随,陈百明.中国可持续发展问题与土地利用/土地覆被变化研究[J].地理研究.2002,21(3):324-330

[2] 国土资源部信息中心.中国国土资源可持续发展研究报告2005[M].北京:地质出版社,2006:12-13

[3] 王业侨.节约和集约用地评价指标体系研究[J].中国土地科学.2006,20 (3):24-30

[4] 秦寿康.综合评价原理与应用[M].北京: 电子工业出版社,2003:23-44

[5] 吴克宁,曹志宏,梁流涛等.河南省建设用地集约利用时空变异分析[J] .国土资源科技管理.2006,23(3):47-49

[6] 刘新卫.我国土地资源集约利用概述[J].国土资源情报.2006,(3):7-13

[7] 郭显光.熵值法及其在综合评价中的应用[J].财贸研究.1994,20(6):56-60

[8] 姜仁荣,李满春.区域土地资源集约利用及其评价指标体系构建研究[J].地域研究与开发.2006,25(4):117-119

(原文发表于《广东土地科学》2007年第三期)

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380