我国耕地保护政策的悖论与对策初探

在我国快速城镇化过程中,耕地保护正在遭受前所未有的挑战:一方面,每年1300-1500万农民的进城不可避免地要扩大城市范国;另一方面,能否守住人均1.4亩的耕地底线,有效扼制滥占耕地的行为,不仅关系到民族的安危和国民经济的稳定持续和健康发展,而且也决定了土地和信贷两个宏观调控“闸门”的效能。文章首先从当前诸多的滥占耕地的现象中归纳总结出主要的矛盾,即从超越计划土地管理的“以租代征”和“以罚代拆”等现象的判断入手,然后论述形成“两代”现象的基本原因,以及对现有的对策所形成的悖论和低效进行分析和预测,最后基于这些分析而提出近期与远期的基本对策。

1 当前滥占耕地的主因不是计划内的建设用地扩张,而是“计划外”的违法建设失控

从国土资源部的权威资料中,可以发现两组相互矛盾的数字。一方面,1997-2004年,全国非农业建设年均占用耕地面积20.24万hm2,比 1991-1996年年均29.33hm2降低了31%。到2004年底,全国耕地总面积保持在12244.43万hm2,基本农田稳定在10594.57hm2,保障了粮食综合生产能力,维护了国家粮食安全。另一方面,仅2003年,全国就“发现”各类土地违法行为17.8万件,立案查处12.8万件;涉及土地面积102万亩(其中耕地49.5万亩),属当年新发生的有10.38万件,涉及土地面积53.55万亩(其中耕地26.7万亩)。如果将第二组数字换算成同口径单位,则可以得出:2003年当年“发现”的违法占用耕地的面积竟高达“十五”期间年均合法审批耕地总面积的1/6以上。但另据国土资源部对北京市及其他一些省份的遥感实测表明,近几年每年实际建设用地量都是计划批地量的3倍多。仅据今年头5个月国土资源部的统计,当年已立案土地执法案件25153起,涉及的土地面积达12241.7hm2,同比上升近20%。一方面是计划内批地的辉煌成绩,另一方面则是滥占耕地“面广量大、花样迭出”,已发现的案例仅为实际违法占用土地的“冰山一角”。值得深思的是无论抽查全国哪一个省,市、自治区,各类建设占用土地尤其是占用耕地,不仅能控制在上级批准下达的年度计划数之内,而且还稍有盈余。不少省市国土管理局还因此被评为土地管理优胜单位。

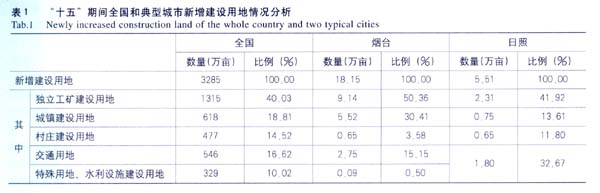

从对近年来我国新增建设用地的统计来看,“十五”期间我国新增建设用地3285万亩,其中新增独立工矿用地1315万亩,占40%,包括各类园区在内的独立工矿用地是新增建设用地的主要部分;新增城镇建设用地618万亩,占18.8%;新增交通用地546万亩,占16.6%;新增村庄用地477万亩,占14.5%;新增特殊用地、水利设施建设用地等329万亩,占10%。

国土资源部最新公布的2005年全国土地利用变更调查结果显示,2005年度计划内耕地面积净减少542.4万亩,与“十五”前4年年均减少 2175万亩相比,耕地减少有所减缓。其中,在2005年减少的耕地面积中,因农业结构调整减少耕地 18.5万亩,比上年减少94%;生态退耕595.5万亩,比上年减少47%;灾毁耕地80.2万亩,比上年减少15%;建设占用318.2万亩,其中当年建设占用208.1万亩,比上年减少4%。以上4项共减少耕地1002.4万亩。以上统计调查结果表明,城镇建设占用耕地不是我国耕地减少的主要原因,对山东烟台市、日照市的调查结果也印证了这一点(表1)。

就城镇建设用地而言,虽然其新增用地占我国建设用地的18.8%,但由于逐步改进、加强和规范了城市规划编制与审批制度在内的城市规划工作,以及采取了其他各种措施,占全国44%人口、80%经济产出的城镇的发展总体上是良性的。以城市的发展为例, 1994-2002年我国城市市区GDP增加了106%,人口增长接近40%,城市建成区面积增加了44.8%,城市用地面积增长速度远低于城市经济增长的速度。由此可见,受到计划内土地审批和城市规划双重控制的城市建设用地增长是基本合理的,从数量上来看也不是耕地减少的主因。从我国城市建成区平均人口密度来看,我国已达117人/hm2,远远高于巴黎88人/hm2、墨西哥城95人/hm2、里约热内卢101人/hm2,也高于岛国新加坡的人口密度 107人/hm2。我国是世界上城市建成区密度最高的国家之一。值得一提的是,这一密度已经保持了40多年了。即使近些年建成区人口密度有稍许下降,也是由于开发区规划管理模式摆脱城市规划管理的原因所造成的(图1)。由此可见,当前滥占耕地的主导因素并不是计划内的城市建设用地扩张,而是“计划外”的违法建设失控。

2 “以租代征”是计划外违法占地数量迅速扩大的主要原因

在各种违法占地的行为中,数量最多、增长最快、危害性最大的行为无疑是“以租代征”。其原因可简述如下:

一是因为“以租代征”的行为与农民自发的毁田建房行为不同的是由地方政府有组织大规模推动下进行的。因其实现了“五个规避”而具有巨大的即期“地方利益”,既能规避计划内土地审批管理,能迅速毁田搞建设、落实开发项目;又能规避依法缴纳新增建设用地有偿使用费,还可以美其名曰将上缴国家和土地部门的出让金以租金的方式“藏富于民”;还可规避依法缴纳征地补偿费和安置补偿费。这样一来,地方政府可大大加快占地建设的速度和降低开发成本;同时还规避了“耕地占补平衡”的责任与经济费用;最后还能规避因实施土地部门省级以下垂直管理所失去的土地审批权力,使土地使用的决策权回归。

二是似是而非的“合法依据”。近年来,不少部门领导的讲话,乃至一些权威文件都强调“土地征用制度改革”,其方向是:缩小征地范围,即除公益性之外的经营性土地逐步淡出征地范围;正是依据这样的理论背景,前些年,在有关部门的授权之下,不少省市都推行了所谓的“土地新政”。再加上新闻媒体的推动,“以租代征”之风迅速蔓延。当前已经从零星建设项目迅速扩大到成片开发,从东南沿海逐步推广到全国各地。原先已经停止用地审批的一些县级开发区、工业区都因“以租代征”而又重新活跃起来。毫无疑问,此项“改革”的方向是以土地产权“私有化”或“明晰化”来避免“公地的悲剧”,让千千万万的农户像保护自己房产一样来保护耕地,从而达到国家节地的目标。但这种貌似合乎逻辑的思路早已被先行的西方发达国家和发展中的非洲和南美洲等地方的实践无情地粉碎。美国的土地私有化制度在快速城市化过程中使“农庄主”们竞相将土地卖给开发商,促使了低密度郊区化的蔓延。南美、非洲的土地私有化也使土地拥有者“一卖了之”,一方面使大多数“失地”农民涌向大城市形成了贫民窟和农产量赚收;另一方面,也使新一批的“地主”拥有的土地面积,高达数十甚至数百平方公里,以至于近期的一些拉美国家开始新一轮的“土地革命”,强制把“地主”们囤积的闲置土地重新分配给农民。

尤为危险的趋势在于,“以租代征”还能起到触发其他各类违法占地搞建设的行为。例如,当农民、基层干部目睹社会上各类企业和政府机构,甚至国土管理部门都推行“以租代征”降低经济成本,绕过审批搞建设,他们也纷纷加入这一行列,于是乎,只要农村一建公路,道路两边的“铺面地”全都会被租走,结果“一条水泥路,二片卷帘门”的景象席卷大江南北。此外,最近河北省某些地方和北京郊区“村证房”热销也证实了“以租代征”的快速发展趋势。

一个不争的事实是,长期以来,我国实行通过征地才能获得“国有土地使用权证”从而能进入土地市场交易的政策,是“计划内”土地审批管理办法的主要依托,是我国实施“最严格土地管理制度”的核心内容。一旦将量大面广的工矿企业、交通、房地产开发、旅游等“经营性用地”脱离征地范围,我国从上而下运行已久的“土地计划审批管理”制度只能是“无疾而终”了。

事实上,“以租代征”还隐藏着一系列社会隐患。由于租地合同是村委会与企业或个人签订的,农民的权益会因企业的经营风险与败德行为而无保障。与政府签订的合同也因政府换届、人员调动而得不到承认。但由于耕地破坏的恶果却要让农民及其下一代承担。这一系列的矛盾一旦激发,势必成为社会不稳定因素。

3 “以罚代拆”是我国推行世界上最严格的耕地保护制度的软肋

尽管“以租代征”有“土地征用制度改革”和各地“土地新政”的推动,但至今为止,所有中央涉及土地管理的文件和法规都明令除了乡镇企业和农户自用房建设用地之外,禁止农用地非经征用直接转为建设用地的行为。不少地方城市规划部门和国土管理部门都将“以租代征”列入违法用地的范畴。但由于以下4方面的“利益推动”和现行法律方面的缺陷,“以罚代拆”不仅助长了“以租代征”,而且也推动了其他各类违法占地建设行为的蔓延。

一是违法占地者“得利”。只要不拆除违法建筑。违法者毁田建房的成本就会大大低于违法建筑的收益;二是土地部门可增加罚款的收入。而且违建越多,财源越丰;三是地方政府低成本。快速度“发展经济”增加税收得利;四是所谓“群众”得利。土地承包者可以从违法占地者手中获得长期的租金(当然这些收益都是以损害国家的粮食安全、可持续发展能力,农民的长远利益和土地闸门的宏观调控功能为代价的)。

世界上各国保护耕地的主要手段就是无条件地拆除违法建筑,并追究违法者的法律责任,使违法建设成本高不可“违”。但我国各地国土管理部门每年查处的10多万件违法占地案例中,以拆除为手段来严肃处理违法建筑的比率寥寥无几。我国现有《城市规划法》没有明确授权行政部门对违法建筑采取强制拆除的权力。在现行土地管理法中第七章“法律责任”中多次提到“没收”在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施,但由于在农村地方人际亲缘关系密切,国土部门无法将没收的房产转让,反而成为包袱。而通过司法程序进行强制执行则需要至少8个月繁复的程序和管理部门大量人力、物力的消耗,从而导致了执行最严格的土地管理制度的我国,却有着最低的违法毁田搞建设的风险。

另据建设部近期对南方某城市进行的调查显示:该市共有30多万农户,家民住宅却有90万栋,平均每户3栋左右,造成明显的“一户多宅”现象。而对一个镇的抽样调查显示,该镇已建成的8000多栋农民住宅楼中,仅60%经过了用地审批,大多数未经城乡规划的审查。同时,自该镇由于“节约土地”的原因、停止单家独户式农居房审批6年来,已经出现了300余栋未经任何审批的此类浪费土地的农民住宅。

与此有所区别的是,近几年来,全国各地城市规划部门,在规划区的范围内,综合运用《城市规划法》、《土地管理法》等法规,并发动群众举报,对违法建筑采取了集中拆除的措施并取得了很好的效果。如深圳市、合肥市各拆除了1000多万m2的违法建筑。杭州、海口等城市也各拆除了300多万m2的违法建筑。

4 提高“征地门槛”政策选择不当反而会助长“以租代征”的蔓延

正是由于地方政府推行“以租代征”的基本动机是“五个规避”,其手段是绕开与征地相依托的“计划内”土地审批。所以,如果采用新增建设用地取得成本为主的政策来抑制地方政府的土地扩张冲动,其直接的结果可能就是“计划外”的“以租代征”的土地“有病”,而让服从“计划内”管理的土地开发者“吃药”。诸如提高被征地农民的补偿安置费用;新增建设用地土地有偿使用费收取标准在现行基础上提高1倍;将城镇土地使用税征收标准在现行基础上提高2倍;从地方收取的土地出让金中划出不少于30%比例的资金用于建立地方国有土地收益基金,又规定其原则上不得列入地方政府的当年预算开支,或将地方土地出让金划归上级政府等等政策选择,都将进一步驱使地方政府“五个规避”、推行“以租代征”的积极性。

从另一方面来看,已经走过50年历程的我国城市规划体系,尽管存在着诸多的问题和亟待修改的残缺不齐《城市规划法》,但仍可依据其较为精细的规划管理图则和标准规范(与土地利用规划相比较而言)在城市规划区内对违法建筑的蔓延实施有效控制。值得探讨的是,在我国实施城市土地招标、拍卖制度和与之相联系的城市土地储备制度近10年来,已经取得抑制土地审批方面的腐败蔓延、为城市基础设施提供资金等方面的成绩,但也出现了促使城市政府扩大建设规模、提升房价、过分追求土地收益等方面的弊端。必须承认,这种扩张的动机尚不及GDP、外资、财政收入等增长带来的刺激,否则怎么会有如此多土地出让金收入微薄但扩张冲动强劲的二三线城市,事实上,只要严格规范城市政府土地出让金收入的支出范围,使其只能用于城市污水治理管道建设、廉租房和其他必要的基础设施建设,就可以“化害为利”。此外,适当的土地出让金收益,可以促使地方政府对各种“计划外”违法占地现象采取主动制止的措施。杭州市政府于日前发出《关于严格土地管理坚决制止非法占用农用地建设农庄等违法用地行为的紧急通知》,严令下属县区立即停止“以租代征”就证明了这一点。

5 强化耕地保护的近期政策选择要点

近期政策的要点在于迅速有效地扼制“计划”外违法建筑的蔓延,纠正“以租代征”、“以罚代拆”的行为,并使保护耕地的目标与强化土地闸门的调控能力一致化。其核心的政策在于,在不助长地方“五个规避”的前提下,尽可能利用多种现有的政策手段和经济杠杆,强化土地管理。

(1)以最高权威的文件重申,严格限制“以租代征”的范围。凡属与农户个人从事农业生产无关的建设占地行为,均应被视为非法占地。新发展的各类工商企业都不能采用“以租代征”来规避用地审批。(原乡镇企业大幅度萎缩后,有大量的土地资源,应收回重新安排)。

(2)从文件下达之日起,对各类违法建筑应采取以拆除为主的办法进行严厉处罚。对原有违法建筑也应以拆除为主,杜绝“以罚代拆”。确定因各种原因无法拆除而给予保留的,经济上的处罚应高于违法建设预期的市场效益。

(3)凡属与农户个人从事农业生产直接有关的“以租代征”建设占地行为,应视同耕地占用,必须上交土地复垦金,以提高农用地转非农用地的成本。

(4)对已开展“以租代征”试点的地区进行全面总结,并严格控制新闻报道,以防媒体炒作而引发误导。在人均拥有耕地低于全国平均线以下的省,市、区,不宜推行“以租代征”、农民承包地入股搞建设等“改革”试点。

(5)强化土地利用总体规划和城乡规划的协同管理功能,直接将“永久性”的基本农田保护范围落实到地块、详细的地理坐标和小于1/500比例尺的规划用图之中(目前在我国诸多的各类规划中,仅有城市和村镇规划能普遍做到这一点。土地利用总体规划,一般只能依据1/10000或更大比例尺的规划图进行粗放管理,难以据此来鉴定违法建筑行为)。土地利用总体规划应侧重于基本农田、生态用地和耕地保护,而城乡规划应侧重于建设用地与非建设用地的鉴定、分界与控制。基本农田应受到这两类规划的双重保护。这方面现有的土地管理法是含糊不清的。

(6)加快出台针对别墅类低密度土地利用建设的物业税(财产税)。以税收的杠杆作用抑制已经初露端倪的“郊区化”现象(指私人轿车大大增加后,中等收入阶层大举迁移到郊区,居住在别墅区或低密度住宅区的趋势)。此外,也可以制止少数地方干部和富裕阶层直接向城郊、风景区农户购买农房的行为(而以往以土地计划控制的办法,停止别墅类供地,反而会造成“供不应售”而使别墅开发商大获暴利,这也是此类滥用土地的行为屡禁不止的原因之一)。

(7)对新增建设用地发放土地使用权证进行分类专门编号,并进行计算机联网统一管理。凡所发的土地使用证与计划内审批的土地指标和城乡规划、土地利用总体规划不相符的土地使用权证应视为非法而作废。这样可进一步杜绝非计划审批的土地进入市场所引发的扩张性建设冲动。

(8)对国务院、省政府审批的城市总体规划派驻城乡规划督察员,就地接受群众举报,就近视察建设和开发地块,制止违法建筑,并监督地方政府未经批准擅自修改城市总体规划。这种派驻到城市的规划督察员,与国土资源部派驻到省的土地督察员制度可以互相强化。

(9)出让金收入与支出应全额列入地方人大的年度预算审查,上级政府尽快对地方政府的土地出让金进行用途管制式审计,严禁土地出让金用于各类形象工程、政府办公大楼、大面积的广场、标志性大道、干部住房等工程建设。对违规者进行公开严肃处理。

6 有利于我国耕地保护的若干长期政策选择

未来的30年,正是我国处于城镇化高速发展的时期,每年都将不可避免地新增1000km2左右的城镇建设用地。土地管理的核心课题是:如何使这些不可避免的建设用地尽可能少与优质耕地在空间上重合。另一方面是在机动化和城镇化双重作用的过程中,如何保持世界上最密集的城镇人口密度。(我国城市建成区的规划设计标准是每平方公里人口密度为1万人。实测表明,这一密度标准40年来在我国绝大多数城市中一直得到较好地执行,但在集镇、村却存在建成区人口密度明显下降的趋势,这与农村人口减少的趋势是背道而驰的,这也验证了我国现有城市规划体系的有效性和村镇规划的薄弱),这就需要尽快进行以下的长期性、战略性对策研究:

(1)由于土地资源尤其是耕地在我国相对的稀缺性与空间不可移动性,以及在国民经济中的基础地位,决定了我国土地资源和管理不能仿照美国、加拿大和其他地广人稀的大国那样采取市场化为主的配置办法。要坚定地维护城镇建设用地通过征用国有化后再进入市场的成功做法,不能在大方向上举棋不定而造成政策动荡。“土地征用制度改革”在相当长的一段时间(城镇化快速期的30年内),只能是在通过以土地换保险来完善对“失地”农民的社会保障上下功夫,而不能动摇这条“底线”。

(2)充分利用城乡规划和土地利用总体规划将“十一五”国民经济规划确定的4种功能区落实到具体地界上,以多种手段强化对基本农田的保护。人多地缺的英国在城市化高潮中,采取了利用城乡规划法规划定“农业保护区”、“生态保护区”和城镇工业建设用地的界线,协调好城市扩张用地与耕地、生态资源保护的矛盾,取得了实际的成效。我国现有的三类综合性规划中,国民经济和社会发展规划是原则性、指导性的“母规划”,不应自行“空间化”(土地利用总体规划已实行了15年,尚未真正落实到地块,可见新开创一种空间规划的成本有多高昂!)。而城乡规划与土地利用规划在职能划分上,应既各有侧重,又有相互制衡的功能,并应对不可再生的基本农田、生态保护区、风景区等实行双重保护。

(3)针对我国沿海地区优质耕地与城镇发展用地高度重合的现状,应尽快在气候条件尚可、环境容量较好、土地资源相对丰裕(不是指优质耕地)的地区,如充分利用天津、河北沿海的盐碱地,内蒙、宁夏、新疆的沙化地和贵州、云南的石漠化等地区规划扩建现有的大中城市或布局新的城市。中央政府加强对这些城市基础设施的扶植,人为造就数个如同美国亚里桑那州凤凰城那样的超大城市,这不仅能使我国耕地得到人口分流式的保护,还能使这些经济欠发达地区尽快形成经济的发展极。

(4)对县市级地方政府实行土地审批权限动态性管理和分类指导。对计划内外土地管理工作做得好的县市,适度下放土地审批管理权限,一旦管理恶化又可收回,促使地方政府在耕地保护方面进入相互良性竞争的局面,同时也有利于落实科学发展观。值得一提的是我国自古以来,都是依靠“乡绅”和地方政府来管理土地的。有效的土地管理是将具体管理权力和责任同步下放,而将督查权保持在上级政府手中。在乡镇一级应将土地管理和村镇规划管理机构合二为一,强化现场发现和处置违法建筑的能力。

(5)抓紧修订《城市规划法》和《土地管理法》,赋予城乡规划和国土管理部门自行拆除违法建筑的权力。司法部门应对此项权力的运用进行严格的法律监察和纠正,并保留最终仲裁权,而不是像现在那样绕开行政执法部门直接面对每年几十万件违法建设案件。

(6)适度控制高速公路和一般公路的建设进度和空间密度,以铁路和城际轨道交通来取代高速公路。据统计,我国每公里铁路建设用地(单线)占地为25亩,每公里铁路建设用地(复线)需占地为40亩,而每公里高速公路建设用地(双向四车道)需占地120亩。这就意味着以城际轨道交通适度取代高速公路,不仅可节约大量耕地,而且也有利于保持紧凑型的城镇发展模式。

总之,无论从近期还是远期来看,都必须有的放矢抓住滥占耕地违法建设的主要矛盾,有针对性地提出对策,并对这些对策执行的主体行为——地方政府的利益动机进行分析,从而使中央政府保护耕地的艰巨任务和强化“土地”闸门的宏观调控作用等目标落到实处。只有这样,才有可能扭转我国耕地失控的趋势。

cityup.org 传真电话:010-88585380

cityup.org 传真电话:010-88585380